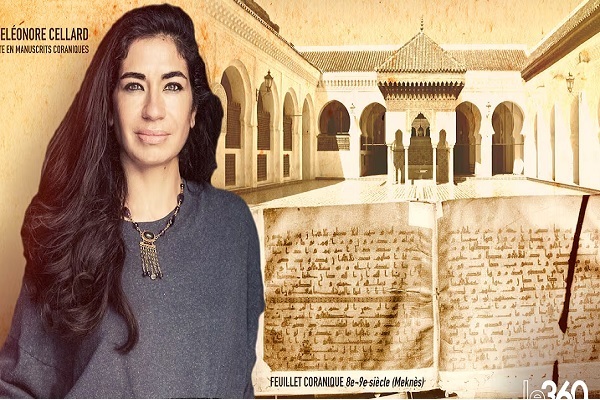

Les découvertes d’Éléonore Cellard sur les manuscrits anciens du Coran

Fascinée dès ses débuts par la beauté du style coufique, elle a entamé en 2008 une formation en langue et littérature arabes sous la direction du professeur François Déroche. Sa thèse, soutenue en 2015, portait sur l’établissement du texte coranique à travers des manuscrits du IIe siècle de l’hégire (VIIIe siècle).

Cellard a ensuite participé aux projets franco-allemands Coranica et Paleocoran, publiant des travaux sur le Codex Amrensis, considéré comme l’un des plus anciens manuscrits coraniques connus. Selon elle, la langue arabe littéraire puise ses racines dans le Coran et la poésie ancienne, d’où l’importance de lier l’étude du texte sacré à celle de la linguistique et de la calligraphie.

Ses recherches de terrain dans plusieurs pays arabes ont renforcé sa conviction que le Coran a profondément influencé les cultures locales. Elle estime que la science des manuscrits et de la calligraphie ouvre des perspectives inédites sur l’histoire de la transmission du texte coranique et sur les artisans qui l’ont préservé à travers les siècles.

L’apport des langues orientales anciennes à la compréhension du Coran

Éléonore Cellard, spécialiste des manuscrits coraniques, souligne l'importance des langues orientales anciennes – en particulier l'arabe, le syriaque et l’akkadien – dans l’étude des premiers témoins écrits du Coran. Pour elle, le Coran représente le premier texte arabe littéraire et structuré, et sa compréhension nécessite d’interroger les contextes historiques, matériels et linguistiques de sa production.

Elle pose des questions fondamentales : quelles pratiques d’écriture existaient dans la péninsule Arabique ? D’autres manuscrits ont-ils précédé le Coran ? Quelles influences scripturaires ont contribué à sa mise par écrit ?

Son intérêt pour l’akkadien, l’une des plus anciennes langues sémitiques, lui permet d’accéder à une vaste documentation cunéiforme qui éclaire les traditions scripturaires de la région. Le syriaque, langue de culture et de transmission entre civilisations, rapproche l’étude coranique de son contexte temporel immédiat.

Cellard remet également en question l’idée selon laquelle le format horizontal du Coran aurait été choisi pour se distinguer des ouvrages chrétiens. Selon ses recherches, ce choix répondait à des considérations économiques et pratiques liées à la calligraphie et à la production du papier. Ainsi, l’histoire matérielle du Coran reflète un enracinement profond dans le patrimoine culturel de l’Orient ancien.

Le premier manuscrit coranique selon Éléonore Cellard

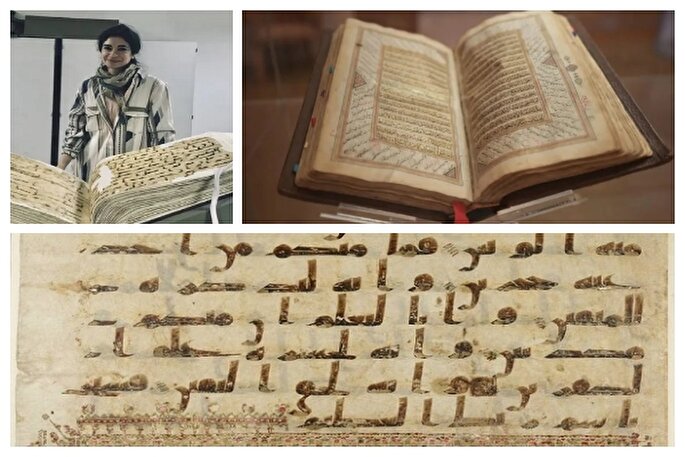

Le livre Le Premier Manuscrit du Coran, rédigé par Éléonore Cellard, présente une étude détaillée d’un manuscrit ancien conservé autrefois à la mosquée Amr ibn al-As au Caire. Composé de quatre sections d’environ soixante-quinze pages, ce manuscrit contient du texte coranique en arabe accompagné d’illustrations.

Selon Cellard, ce codex se distingue des versions modernes du Coran par sa numérotation des versets et l’orthographe de certains mots. Bien que seul 20 % du texte original soit conservé, elle estime qu’il s’agissait à l’origine d’un mushaf complet, probablement rédigé par un scribe professionnel au début du VIIIe siècle.

Malgré sa petite taille, due à une mise en page horizontale destinée à économiser le papier, le manuscrit présente un ordre des sourates et des versets fidèle à la version canonique actuelle, hormis quelques fautes courantes dans les textes manuscrits.

Des erreurs orthographiques, notamment sur les lettres longues (huruf ‘illa), témoignent de conventions graphiques anciennes. Pour Cellard, cette copie est l'une des plus précises connues à ce jour. Elle insiste cependant sur la nécessité d’une analyse comparative approfondie de tous les manuscrits pour mieux comprendre les critères de rédaction du texte coranique.

Comprendre l’histoire de l’islam à travers les manuscrits du Coran

Les recherches contemporaines sur les manuscrits du Coran, auxquelles participe Éléonore Cellard, révèlent l’importance fondamentale de la transmission écrite du texte coranique dès la seconde moitié du VIIe siècle. Pourtant, de nombreuses questions restent ouvertes : la datation exacte des manuscrits, leur lieu d’origine, l’identité des scribes ou encore les conditions matérielles de leur production.

L’un des manuscrits les plus impressionnants selon Cellard est celui attribué au calife Othman ibn Affan, conservé partiellement à la mosquée Amr ibn al-As, au Caire. Daté probablement du VIIIe siècle, ce codex monumental pesait environ 50 kg et comptait près de 700 pages, chacune taillée dans les plus grandes peaux disponibles. Cinquante de ces pages se trouvent aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de France.

Cellard a débuté son travail sur ces fragments en 2012. Sa participation au projet franco-allemand Paleocoran (2015–2018) visait à reconstituer les fragments dispersés du manuscrit. Malgré des obstacles d’accès à certaines collections, elle poursuit aujourd’hui ce projet, soutenu par le ministère de l’Intérieur.

Pour Cellard, passion et persévérance sont les piliers de toute recherche, même lorsque les résultats se font attendre.