Une lecture comparée de la Bible dans deux exégèses musulmanes du Coran

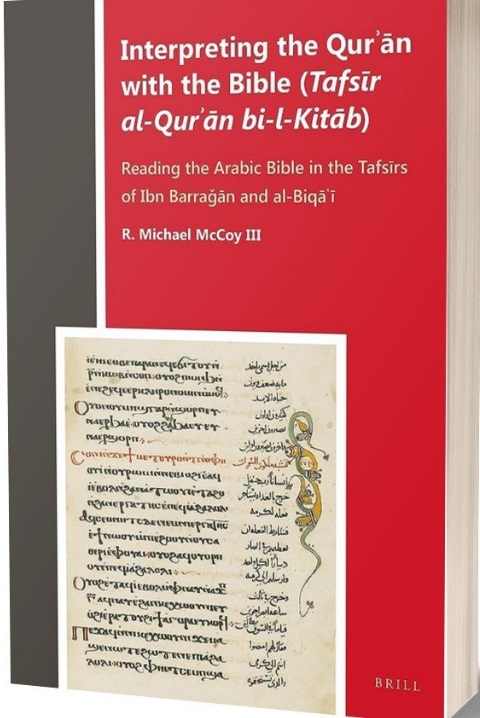

Son intervention portait sur l’analyse des œuvres d’Ibn Barraǧān (m. 1141) et d’al-Biqāʿī (m. 1480), deux exégètes musulmans peu étudiés, qui ont utilisé les textes bibliques dans leurs interprétations du Coran.

Son intervention portait sur l’analyse des œuvres d’Ibn Barraǧān (m. 1141) et d’al-Biqāʿī (m. 1480), deux exégètes musulmans peu étudiés, qui ont utilisé les textes bibliques dans leurs interprétations du Coran.

McCoy a montré que, malgré les réticences de leur époque, ces penseurs ont intégré des éléments des Écritures juive et chrétienne pour argumenter la supériorité prophétique de Muhammad. Ibn Barraǧān s’appuyait sur le concept de nadhm al-Qur’ān (la cohérence du Coran), tandis qu’al-Biqāʿī élaborait la théorie de munāsabāt al-Qur’ān (les correspondances coraniques). Tous deux employaient des versions arabes de la Bible pour éclairer certains passages du Coran.

À travers une approche herméneutique rigoureuse, McCoy a révélé les similitudes méthodologiques de ces deux auteurs dans leur lecture intertextuelle. Cette recherche met en lumière un pan souvent négligé de l’histoire de l’exégèse coranique et ouvre de nouvelles perspectives pour les études sur le dialogue scripturaire islamo-biblique.

Études comparées du Coran et des Testaments chez deux exégètes musulmans

Roy Michael McCoy, chercheur américain, a présenté une analyse comparative sur l’usage des textes bibliques dans les œuvres de deux exégètes musulmans : Ibn Barraǧān et al-Biqāʿī. Selon lui, l’expansion des études coraniques s’accompagne d’un intérêt croissant pour la présence des traditions bibliques dans le Coran, aussi bien chez les chercheurs juifs, chrétiens que musulmans.

Ibn Barraǧān, actif en Andalousie médiévale, mobilise largement la Torah et les Évangiles pour révéler les correspondances sémantiques entre les textes. Sa méthode, centrée sur la contemplation et la recherche de sens cachés, considère ces parallèles comme signes d’un ordre divin unificateur.

À l’inverse, al-Biqāʿī, actif dans l’Orient musulman, utilise les Écritures juive et chrétienne dans une démarche apologétique. Il cite avec précision des passages bibliques afin de démontrer, dans une perspective théologique, la véracité de la prophétie de Muhammad. Sa méthode s’inscrit notamment dans la tradition des dalāʾil al-nubuwwa (preuves de la prophétie).

McCoy conclut que ces deux approches, bien que fondées sur des sources communes, révèlent des objectifs distincts : quête spirituelle chez Ibn Barraǧān, démonstration dogmatique chez al-Biqāʿī. Le contexte historique et culturel de chaque auteur joue un rôle clé dans l’orientation de leur exégèse respective.

Différences d’approche entre Ibn Barraǧān et al-Biqāʿī

Roy Michael McCoy, spécialiste des études coraniques, a analysé de manière approfondie les différences méthodologiques entre deux exégètes musulmans médiévaux : Ibn Barraǧān (m. 1141) en Andalousie et al-Biqāʿī (m. 1480) au Levant. Tous deux ont utilisé les Écritures juive et chrétienne dans leurs interprétations du Coran, mais dans des contextes et avec des objectifs très différents.

Ibn Barraǧān a évolué dans une Andalousie marquée par un brassage intellectuel entre musulmans, juifs et chrétiens. Son interprétation du Coran s’inscrit dans une démarche contemplative (tafakkur) centrée sur la nadhm al-Qur’ān, théorie de l’harmonie divine des versets. Il cherchait à révéler des correspondances thématiques entre les récits bibliques et coraniques, notamment à travers des récits prophétiques comme celui d’Adam et Ève. En reliant les deux arbres du récit biblique (vie et connaissance) aux injonctions divines du Coran, il visait à démontrer un ordre spirituel universel.

Al-Biqāʿī, quant à lui, a exercé dans un contexte plus polémique, en interaction avec les communautés juives et chrétiennes du Levant. Sa méthode repose sur la munāsabāt al-Qur’ān, une herméneutique fondée sur les relations internes des versets et leur correspondance avec les textes bibliques. Il a utilisé les citations de la Torah et de l’Évangile comme preuves apologétiques en faveur de la prophétie de Muhammad, notamment dans le cadre des dalāʾil al-nubuwwa (preuves prophétiques). Par exemple, il interprète largement la sourate al-Aʿrāf (7:157) à la lumière des prédictions bibliques pour établir la continuité du message divin.

Les deux exégètes partagent une vision du Coran comme texte structuré, porteur d’un ordre divin interne, mais divergent dans leur finalité : Ibn Barraǧān vise une illumination spirituelle par la correspondance des sens, tandis qu’al-Biqāʿī cherche à affirmer la validité historique et théologique de l’islam. Tous deux illustrent, selon McCoy, des approches complémentaires du dialogue intertextuel entre le Coran et la Bible. Leur œuvre témoigne de l’importance des contextes culturels et des enjeux théologiques dans la formation des méthodes exégétiques islamiques.

L’usage des récits bibliques dans l’exégèse d’Ibn Barraǧān : une lecture spirituelle du récit d’Adam et Ève

Ibn Barraǧān, éminent exégète andalou du VIe siècle de l’hégire, a développé une approche contemplative et symbolique du Coran, notamment dans son interprétation du récit d’Adam et Ève. Selon Roy McCoy, Ibn Barraǧān considérait ce récit comme un exemple paradigmatique pour illustrer les épreuves humaines, la désobéissance et le chemin du repentir.

Dans ses commentaires des sourates al-Aʿrāf (v. 18-25), al-Baqara et Ṭāhā, il souligne les étapes clés du récit coranique : l’ordre divin d’éviter l’arbre interdit, la tentation du diable, la perte de l’innocence, et finalement la miséricorde divine. Ibn Barraǧān ne s’arrête pas à une lecture littérale, mais cherche à mettre en lumière les significations spirituelles profondes du récit.

Pour enrichir cette lecture, il fait appel au Livre de la Genèse, notamment aux deux arbres mentionnés : l’arbre de vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Il établit un lien symbolique entre ces arbres et les notions coraniques d’obéissance, de discernement moral et de vie spirituelle. L’arbre de la connaissance devient, sous sa plume, un symbole des lois divines guidant l’homme vers la distinction entre le bien et le mal, tandis que l’arbre de vie représente la promesse d’une existence éternelle conditionnée par l’obéissance.

Ibn Barraǧān voit dans ces deux arbres une représentation des deux dimensions de l’existence humaine : la vie terrestre, faite d’épreuves, et la vie éternelle. En croisant les sources bibliques et coraniques, il vise à révéler une harmonie divine entre les écritures et à faire émerger une compréhension plus profonde du dessein divin pour l’humanité.

La supériorité du Prophète Muhammad (psl) selon al-Biqāʿī

Al-Biqāʿī, exégète du XVe siècle, accorde une place centrale à la figure du Prophète Muhammad (psl) dans son commentaire de la sourate al-Aʿrāf (verset 157). Il y analyse les références à la Torah et à l’Évangile comme des signes annonciateurs de la prophétie de Muhammad. Pour appuyer son propos, al-Biqāʿī mobilise notamment la parabole du vignoble dans l’Évangile selon Matthieu.

Il interprète cette histoire, où tous les ouvriers reçoivent un même salaire, comme une allégorie de la justice divine : bien que Muhammad soit le dernier des prophètes, sa récompense et sa mission sont équivalentes, voire supérieures, à celles de ses prédécesseurs. Al-Biqāʿī y voit aussi une preuve de la portée universelle de l’islam, destiné à l’ensemble de l’humanité. Son approche illustre une volonté de dialogue entre les Écritures, au service de la démonstration de la légitimité et de la grandeur prophétique de Muhammad (psl).

4275530