L'évolution du vêtement arabe entre tradition et modernité

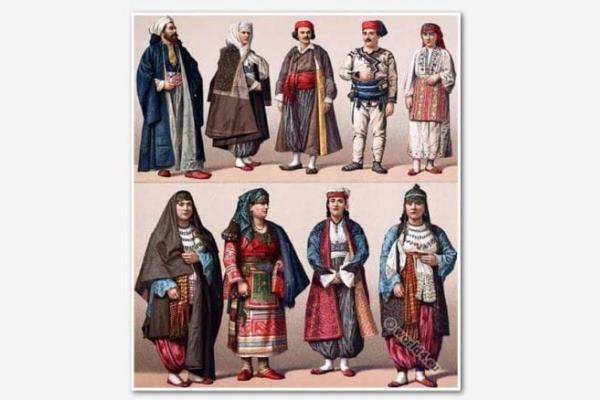

Des tissus brodés des califes abbassides jusqu’aux jeans portés par les jeunes du XXIᵉ siècle, le vêtement raconte l’histoire d’un espace en dialogue constant avec les civilisations voisines — perse, byzantine, turque ou européenne.

À travers cette étude issue d’un article de Mohammad Torki al-Rabiiou, publiée par Al-Quds al-Arabi, se dessine une double dynamique : celle d’une identité islamique universelle, née sous les Abbassides, et celle d’une occidentalisation progressive amorcée au XIXᵉ siècle. Ces deux moments traduisent les mutations d’un monde arabe partagé entre héritage et modernité.

L’émergence d’un vêtement islamique universel sous les Abbassides

Avec la fondation de Bagdad au VIIIᵉ siècle, capitale cosmopolite du califat abbasside, se met en place un style vestimentaire nouveau, véritable synthèse des cultures arabes, persanes, turques et grecques. Le vêtement islamique devient un symbole de puissance et d’unité impériale, sans pour autant effacer la diversité régionale.

Sous les premiers Abbassides, la société musulmane s’élargit : de nombreux non-Arabes embrassent l’islam et participent à la vie intellectuelle et administrative. Parmi eux, des secrétaires et écrivains d’origine iranienne influencent les goûts et les modes. Les tissus fins, les broderies dorées et les coupes amples deviennent le reflet d’une nouvelle élite cultivée.

Les hommes portent alors une chemise large appelée ghilāla, sur laquelle vient un vêtement rayé, recouvert d’un manteau léger de lin ou de soie appelé iskandarāni. Le turban de Nishapur complète la tenue, symbole d’élégance et de respectabilité. Les tissus sont souvent sobres, car le mélange excessif de couleurs est mal vu.

Les femmes, quant à elles, bénéficient d’un raffinement croissant : leurs robes, confectionnées dans des étoffes brodées de fils d’or ou d’argent, témoignent de la richesse de la cour. Les artisans développent des techniques de tissage et de teinture qui s’étendent du Khorassan à l’Égypte. Les chaussettes en soie et les chaussures en peau fine, parfois importées d’Inde, témoignent d’une mondialisation précoce du vêtement.

Cependant, cette sophistication reste réservée aux classes aisées. Le peuple porte des habits simples, souvent en laine. Les travailleurs, marins ou serviteurs se contentent d’un pantalon court appelé tabān, pratique pour le travail manuel. Les soufis, fidèles à leur idéal d’ascétisme, se distinguent par leurs vêtements de laine grossière. Ainsi, la société abbasside se divise entre l’apparat des élites et la sobriété du peuple, reflet d’un ordre social hiérarchisé.

Sous les Fatimides puis les Ayyoubides et Mamelouks, la mode évolue encore. Les califes portent des turbans somptueux sertis de pierres précieuses, tandis que les soldats introduisent des bottes montantes venues d’Asie centrale. Le vocabulaire vestimentaire s’enrichit, de nouveaux tissus apparaissent, et le terme « tissu » lui-même se diffuse au Xe siècle. Le vêtement devient un marqueur politique et culturel : il distingue les classes, les fonctions et les confessions.

Ainsi, du VIIIᵉ au XVe siècle, le monde arabe développe une mode islamique universelle, symbole de puissance et d’identité partagée. Ce style, alliant les influences des grandes civilisations, s’impose comme une expression tangible de la grandeur abbasside et de la richesse culturelle du monde musulman médiéval.

De l’occidentalisation à la mondialisation vestimentaire : le rôle des élites et des étudiants arabes

À partir du XIXᵉ siècle, le monde arabe connaît une transformation profonde : l’expansion européenne et la modernisation des États orientaux provoquent un tournant dans l’apparence et le sens du vêtement. Sous l’influence ottomane, puis européenne, les élites abandonnent progressivement les habits traditionnels pour adopter des vêtements d’inspiration occidentale.

Lire aussi :

L’influence gréco-persane sur les vêtements islamiques : entre héritage et adaptation

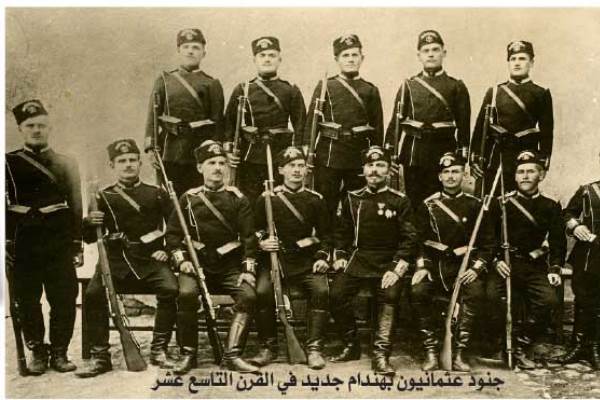

Le sultan ottoman Mahmoud II impose au début du XIXᵉ siècle une réforme vestimentaire radicale, remplaçant les costumes traditionnels par des uniformes européens pour les militaires et les fonctionnaires. Cette décision, imitée par les Khédives d’Égypte, marque la première grande occidentalisation du vêtement arabe. Le pantalon et la veste deviennent les symboles de la modernité, tandis que le tarbouch (ou fez) tente de préserver une touche orientale dans un ensemble désormais européen.

Le changement ne s’arrête pas à la cour. Avec l’ouverture des universités européennes, les jeunes étudiants arabes envoyés à Paris, Londres ou Rome découvrent un mode de vie différent et des vêtements plus pratiques. De retour dans leur pays, ils diffusent ces styles, parfois par imitation, parfois comme signe d’émancipation intellectuelle. Le vêtement devient un outil de distinction et un langage social : porter un costume européen signifie appartenir à une élite éduquée, tournée vers le progrès.

Cependant, selon l’analyse de Mohammad Torki al-Rabiiou, il serait erroné de croire que seuls les hommes ont contribué à cette évolution. Les femmes, bien que plus soumises aux normes sociales, ont aussi participé à la transformation des codes vestimentaires. L’uniformisation progressive du voile dans le monde musulman illustre cette dynamique : autrefois variable selon les régions, le hijab tend aujourd’hui à adopter un style global, mêlant pudeur religieuse et modernité urbaine.

Dans les sociétés arabes contemporaines, le vêtement exprime désormais un double mouvement : d’un côté, la recherche d’authenticité islamique et de valeurs spirituelles ; de l’autre, l’adaptation à une culture mondialisée dominée par les modèles occidentaux. Le jean, mentionné par l’auteur comme un « symbole de rébellion », incarne parfaitement cette tension. Pour la jeunesse, il représente à la fois l’ouverture au monde et la contestation des traditions. Pour d’autres, il illustre la perte d’un héritage culturel face à la standardisation mondiale.

Ainsi, du turban abbasside au jean moderne, le vêtement arabe traverse les siècles comme un miroir fidèle des mutations historiques, économiques et identitaires. Chaque tissu, chaque coupe raconte une rencontre : entre le sacré et le profane, entre l’Orient et l’Occident, entre l’héritage et l’avenir. L’histoire du vêtement, loin d’être une simple chronique esthétique, est celle d’une civilisation en perpétuelle réinvention.