الحرب بين الفلسفة والدين

إن الحرب بين الفلسفة والدين لها قصة مألوفة في التاريخ، وفي تاريخ الدين واجهنا دائمًا قضية مهمّة تسمّى الحرب بين الفلسفة والدين أو الحرب بين العقل والنقل. في بعض الأحيان أدّى هذا الصراع إلى طرد الفلاسفة من قبل الفقهاء، أو اتهم الفلاسفة أحيانًا خصومهم بالسطحيّة وانغلاق العقل، وهذا التطرف في إنكار الدين من قبل بعض الفلاسفة أدّى إلى تكوين مدارس ماديّة.

لكن في هذه الأثناء، كان هناك علماء سعوا دائمًا إلى التوفيق بين الفلسفة والدين أو بين العقل والنقل، وناقشوا أركان الدين مع النظام العقلاني للفلسفة. أدت هذه الصراعات الفكرية بين المسلمين إلى نمو الفلسفة والعلوم الدينية، وازدهرت مكاتب فكرية متنوعة في غضون ذلك المدارس التي أوضحت التعاليم الدينية على أساس القواعد العقلانية والفلسفية، ووصلوا إلى درجة أن دراسة هذه المبادئ والقواعد المنطقية والفلسفية لازمة وضرورية للحفاظ على الفكر من الأخطاء في فهم الدين أيضاً، وقد اعتبروا العقل الخالص والفلسفة أداة للفكر الديني، وذهبوا إلى حدّ جعل الفهم الديني مستحيلًا دون تطبيق مبادئ عقلانية وفلسفية.

بالإضافة إلى الجدال التاریخی بين الفلاسفة وعلماء الدين حول مكانة العقل في الدين، كانت هناك خلافات بين علماء الدين والعلوم الطبيعية عبر التاريخ. كما نعلم، فإنّ العديد من العلوم التجريبية، باستثناء الرياضيات والمنطق والهندسة والفلسفة، تخضع لاستخدام الاستقراء والتعميم للمواد القابلة للاختبار كنتائج علمية، والنتائج العلمية في بعض الحالات لا تتوافق مع التقارير الدينية في المصادر الدينية والمكاتب الفكرية المختلفة تشكّلت في أعقاب هذا الصراع، منها المكتب الذي رفض الأديان الإلهية لصالح النتائج العلمية، لأنّ التقارير العلمية في الأديان لا تتوافق مع النتائج العلمية الحديثة، ومنها ما أنكر العلم الحديث لصالح الدين بشكل عام، وأنكر حتى أهمّ المعلومات اليقينية مثل كروية الأرض، وذلك ببساطة لأنّ كروية الأرض لا تتوافق مع ظهور بعض الروايات، و وقد تمّ تشكيل مکتب ثالث في هذا الصدد، مع الاحترام بالنسبة إلى الاكتشافات العلمية الحديثة، ودافع هذا المكتب أيضاً عن التعاليم الدينية، وأثناء استخدامهم للعلوم الجديدة ناقش دائماً إمكانية حدوث أخطاء في العلوم الحديثة.

إقرأ أيضاً

وظهر أيضًا بعض المتكلّمين الجدد الذين لا يعتبرون الفهم الديني أمراً قدسياً ومقبولًا تماماً لجميع البشر، ويعتبرون هذا الفهم تابعاً من توابع العلوم المختلفة واحتياجات كلّ عصر، وينظرون إلى المفاهيم العلمية في النصوص الدينية من خلال وجهة نظر تأويلية كالمعتزلة. لا تعتبر المدرسة الأخيرة أن الغرض من نزول الكتب السماوية هو تدريس العلوم التجريبية، بل تعتقد أن الغرض من إنزال الكتب السماوية والأنبياء هو التخلّق بالأخلاق الإلهية وتعليم طرق السعادة الدينية والدنيوية حتى يسلك العقل البشري بحرية تامة وتحرر من القيود نحو الآفاق العلمية الجديدة، ولا ينبغي أن يكون الدين والتعاليم الدينية عقبة أمام هذه الحركة للاكتشافات العلمية في العالم.

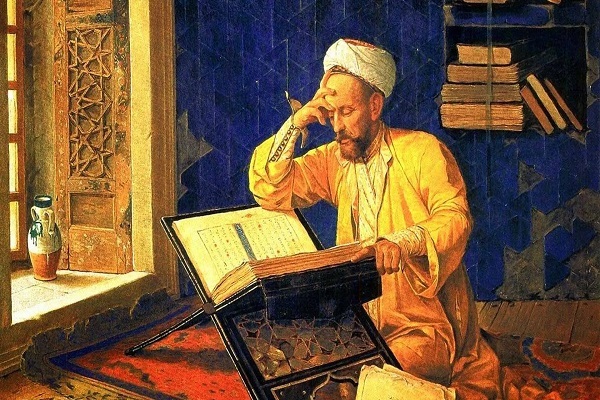

تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي

يعتبر علماء الدين والمتكلمين مثل أبي حامد الغزالي أنّ الاكتشافات العقليّة صحيحة إذا كانت متوافقة مع الشريعة، بينما حاولوا دائماً إثبات تناقضات الفلاسفة من أجل تشويه العقل دون الشريعة في كتاب تهافت الفلاسفة. من ناحية أخرى، تناول ابن رشد في كتابه تهافت التهافت تناقضات الغزالي ودافع عن الفلاسفة بطريقة مختلفة. ذكر الشيخ آغا بزرگ الطهراني في كتابه الذريعة كتابين بعنوان "تهافت الفلاسفة" أحدهما منسوب للشيخ الإمام قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي المتوفى عام 573هـ/ 1177م، والآخر لخواجه نصير الدين الطوسي. وكان الشيخ آغا بزرگ قد قال: إنّ نصير الدين الطوسي في هذا الكتاب رفض آراء الغزالي وشرح في هذا الكتاب آراء الغزالي، وهذا العمل لم ينشر بعد، ولكن كما نعلم لا ينسب كتاب بهذ الاسم إلى خواجه نصير الدين الطوسي، ومؤلف ذلك الكتاب هو الشيخ علاء الدولة الطوسي.

قد أشار الشيخ آغا بزرگ الطهراني في كتابه الذريعة إلى كتاب تهافت الفلاسفة لمصطفى بن يوسف خواجه زاده المتوفى سنة 893 هـ / 1478 م. يقال: إن خواجه زاده كتب كتابه في أربعة أشهر ، وكتب علاء الدولة الطوسي كتابه في ستة أشهر. رضا سعادة ألّف كتابين في آراء الإمام الغزالي وابن رشد أحدهما كتاب مشكلة الصراع بين الفلسفة والدين من الغزالي وابن رشد إلى الطوسي وخواجه زاده والآخر كتاب تهافت الفلاسفة أو الذخيرة في المحاكمة بين الفلاسفة والغزالي الذي كتبه علاء الدولة الطوسي. يشير رضا سعادة في الكتاب الأول إلى بعض الاختلافات بين خواجه زاده وعلاء الدولة في شرح ونقد آراء الغزالي، ويركّز أكثر على آراء علاء الدولة، ويبدو أنّ دراسة آراء خواجه زاده تتطلّب دراسة مستقلّة.

تهافت الفلاسفة لخواجه زاده البروسوي

ينتمي خواجه زاده جهاراً إلى طائفة المتكلّمين الذين يصفهم خواجه زاده في مقدّمة تهافته بعظماء الملّة وعلماء الأمّة، إذ تعرّض لكلّ ما زلّت فيه أقدام الفلاسفة ممّا خالف الشرع أو لم يخالفه، وقد أشاد بالغزالي خاصّة الذي من بينهم «ابتدع طريقة غرّاء واخترع رسالة عذراء في إبطال أقاويل الحكماء»، ثمّ بيّن غرضه من تأليف كتابه فقال: «فنرید أن نحکي في هذه الرسالة من قواعدهم الطبیعیة والإلهیة ما أورده الإمام حجّة الإسلام مع بعض آخر ممّا لم یورده بأدلّتها المعوّل علیها عندهم علی وجهها، ثمّ نبطلها إرغاماً للمتفلسفة المبطلین وإعظاماً لأهل الحقّ والیقین وانتقاماً من الذین أجرموا، وکان حقّاً علینا نصر المؤمنین». خواجه زاده انتقد الغزالي في مواضع كثيرة من كتابه في حين أنّه ذكر في مقدمته أنّه سيشير فقط إلى ما وقع منه من سهو القلم: «فإنّ الإنسان جُبِلَ علی النقصان، ولکن رفع عن الأمّة الخطأ والنسیان، ثمّ إن وقع في أثناء المقال ما یشیر إلی سهو القلم من الإمام حجّة الإسلام فذلك والعیاذ باللّه لیس إزراءً به بإبراز هفواته أو وضعاً من رفیع قدره بإظهار سقطاته، وکیف وإنّي معترفٌ بأنّي مغترف من فضائله، ومسترشد بدلالته من فوائده، ومنتفع بفرائده، ومهتدٍ بأنواره، ومقتفٍ بآثاره، بل تنبيهاً علی المرام حسب ما عنّ لي من الردّ والقبول والنقض والإبرام، وما أحمل ذلك إلّا علی الغلط من الناسخ لا الراسخ، أو علی أنّه لفرط اهتمامه بالمباحثة والإفادة لم یتفرّغ للمراجعة والإعادة مع أنّ تصانیف المتقدّمین والمتأخّرین لا تخلو عن أمثال ذلك».

عاش خواجه زاده في كنف السلطان مراد خان ثمّ ابنه السلطان محمد بن مراد وعهد إليه بالتدريس في مدارس القسطنطينية فبلغ مكانة شامخة حتى أن السلطان نفسه كان يحضر مجلسه ويدرس عنده، وقد أمره السلطان محمد بن مراد أن ينظر في كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي ويؤلّف رسالة على مثاله، فشرع بتأليف تهافته، قال خواجه زاده: «ثم إنّي أمرت من جناب من تجب طاعته ولا یسع إلاّ موافقته، وما هو إلّا حضرة السلطان الأعظم والخاقان الأعلم الأکرم، محرز ممالك طوائف الأمم من العرب والعجم، جامع مکارم الأخلاق، مالك سریر الخلافة بالاستحقاق، ظلّ اللّهِ علی العالمین، غیاث الحقّ والدنیا والدین، ملاذ الخلائق أجمعین، السلطان أبو الفتح محمد خان ابن السلطان مراد خان ابن السلطان محمّد خان، لا زالت سدّته السنیّة ملجأ الطوائف الأنام، وعَتَبَته العلیّة ملاذاً عن حوادث الأیّام إلی قیام الساعة وساعة القیام بالنبيّ وآله الکرام، وهو الذي بسط بساط الأمن علی بسیط الغبراء، ورفع رایات العلم والکمال بعد انتکاسها إلی محیط الخضراء، وعمّر رباع الفضل والإفضال بعد اندراسها حتّی أصبحت مخضرّة الأطراف والأرجاء، وشیّد قواعد العدل والإنصاف، وهدم أساس الجور والاعتساف، ومحی آثار أهل الکفر والضلال، وجعل بیوت أصنامهم مساجد یذکر فیها اسم الله بالغدوّ والآصال، فإن أردت أن أصفه حقّ وصفه کنت کمن یرید مساحة السماء بذرعه، فالسکوت عن مدحِهِ مَدْحُهُ، والإقرارُ بالعجز عن وصفِهِ وَصْفُهُ»، ومع أنّ علاء الدولة الطوسي كتب تهافته بأمر السلطان محمد بن مراد، ولكن السلطان فضّل كتاب خواجه زاده على كتابه، فزاد السلطان في عطاء خواجه زاده وميّزه، وهذا ما يفسّر ترك علاء الدولة الطوسي لبلاد الروم وعودته إلى تبريز في بلاد الفرس.

علم الكلام الجديد و التراث الإسلامي

يسألنا العديد من الطلاب الجدد: ما هي فائدة إحياء هذه المخطوطات القديمة للجيل الجديد، وهل يمكن أن تقدم كتب القرون الماضية إجابة للشبهات الدينية في العصر الجديد؟ يعتقد العديد من المتكلمين الجدد أن الجيل الجديد لا يحتاج إلى مثل هذه الكتب التي قد مضت أيامها، بل يجب أن ننظر إلى تلك الأعمال من منظور تاريخي فقط، وإلا فإن هذه الأعمال ليس لها قيمة علمية، لأن هذه الأعمال ليس لها مكانة مهمة في بناء الحضارة الحديثة. ويجب علينا البحث عن وجهات نظر جديدة. وقدتبحث مجموعة من المتكلمين المعاصرين عن أفكار جديدة في الكتب الغربية دون الحاجة إلى آثار وكتب علمائنا رحهمهم الله تعالى، وهم يقلدون آراء الغربيين بشكل أعمى بدلاً من نقد أعمالهم، بينما يجب علينا أوّلاً إحياء كتب وآثار علمائنا السلف، وبعد هذه المرحلة يجب البحث عن آفاق جديدة واستغلالها على أساس العقل والنقل.

نقد نظرية الرؤيا الرسولي لعبدالكريم سروش في كتاب تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي

في العصر الجديد ظهر علماء دين جدد لا يعتبرون التراث العلمي مهمًا وادعوا أنهم توصلوا إلى وجهات نظر جديدة وادعوا امتلاك مدرسة كلامية جديدة بينما قد تمت مناقشة ادعاءاتهم الكاذبة في نفس التراث منذ قرون. وحاولوا استغلال جهل الجيل الجديد لإطعام بضائعهم المزيفة كرؤى حقيقية وجديدة لجيل الشباب. على سبيل المثال أشير إلى رأي المتكلم الإيراني عبد الكريم سروش المثير للجدل تحت عنوان الوحي و الرؤيا النبوي. حاول سروش من خلال نظرية أحلام نبوية إثبات أنّ النص القرآني هو أقرب إلى لغة الأحلام والرؤى من إلى كلام الله المنزل في اليقظة واعتبر النص القرآني بأنه هو كلام محمد صلى الله عليه وآله و ملخص لتجربته النبوية ورؤياه.

قال سروش: «المشکلة في قضية فهم الوحي تكمن في لغة القرآن ذاتها وأنها من سنخ لغة البشر أو من سنخية أخرى، باعتبار أن البشر يمتلكون أدوات اللغة واللسان والحلق والأذنين والأمواج الصوتية وما إلى ذلك من الأدوات التي تشكل الأصوات و من خلالها يتم التعبير عن المراد، فهل لغة الله مع الملائكة أو مع الأنبياء من هذا النوع أو لا، من الواضح أنّ لغة القرآن بشرية تعكس تجربة النبي ولغته وبيانه والتي أصبحت بالتدريج أكثر نبوية وأكثر بياناً، ولو طال به العمر لكانت أكثر من ذلك.

اذن لغة القرآن عربية عرفية بشرية منشؤها ضمير النبي وقدسيته وتجربته، وهذا يعني أن الله لم يقل خطاباً ولم يكتب كتاباً، بل الإنسان التاريخي تكلم وكتب بالنيابة عنه». يؤكد سروش أن الرسول لم يرد الحديث عن تأويلاته في تجاربه الشخصية، بل كل تلك القصص القرآنية وظروف القيامة والمعراج وقضايا الجنة والنار انعكست في خيال الرسول صلى الله عليه وآله ورواهم للجمهور، وأشار سروش إلى سورة الواقعة في شرح نظريته: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ * عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ * مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ»، الآيات 10-18، سورة الواقعة.

لقد قلنا حتى الآن أن سروش لا يؤمن بالوحي كرسالة إلهية من طريق جبريل مباشراً أو من غير مباشر، ويعتبره مبنيًا على تجربة شخصية تحت تأثير العوامل البيئية والمادية والثقافية في عصره وأنه حدث في حالة الضغط الشديد عليه في عالم الخيال وأنه ليس تعبيراً عن الواقع، وأن النبي نقلها إلى جمهوره دون أي تصرف في مضمون ما رآه في عالم الخيال، وأشار سروش إلى أن النبي(ص) لو عاش لفترة أطول لصدر منه عبارات أفضل من القرآن الحالي، واعترف بأن هذا القرآن كان نتاج تجربة شخصية للنبي(ص) وكان من الممكن أن تكون أكثر اكتمالاً في أوقات لاحقة. نستنتج من كلام سروش بأنه لا يمكن لهذا القرآن أن يكون هاديًا للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان. و من لوازم هذه النظرية، إذا فهمناها بشكل صحيح، هي إنكار القرآن ككتاب نزل بكلماته و حروفه دون أي تصرف بشري من طريق الوحي، وإنكار النبي(ص) كرسول أمين لا يتكلم عن نفسه، وإنكار المعراج الجسماني كما صرح به في القرآن الكريم، وإنكار جبريل في إبلاغ الوحي إلى النبي عليه السلام وما شابه ذلك.

قال الراغب: اصل الوحی الإشارة السريعة، و لتضمّن السرعة قيل: أمر وحي، أي سريع، و ذلک يکون بالکلام علی سبيل الرمز و التعريض، و قد يکون بصوت مجرّد عن الترکيب و بإشارة ببعض الجوارح و بالکتابة، وقال ابن فارس: «و ح ي» أصل يدلّ علی إلقاء علم فی إخفاء أو غيره، و الوحی الإشارة، والوحی الکتاب و الرسالة، وکلّ ما ألقيته إلی غيرك حتّی علمه فهو وحي کيف کان. وأمّا في اصطلاح الشرائع فإنّ الوحي هو كلام اللّه المنزل على نبيّ من أنبيائه بطرق مختلفة.

الوحي هو نوع من الارتباط الغامض وغير المرئي بين الإنسان وخالقه، ومن خلاله يتم توفير معرفة خاصة للإنسان ليسير في طريق السعادة الدنيوية والأخروية، والذي يعتبر أن يرشد البشرية إلى الكمال أوالتخلق بأخلاق الله تعالى.

في ظاهرة الوحي تكمن حقيقة أن هناك علاقة بين ماوارء الطبيعة والإنسان، وهذا الارتباط ليس من النوع المادي والجسماني حتى نستطيع أن نستشكف أسراره كما ادعاه عبدالكريم سروش وتابعيه، وغموض وسرية الوحي هي إحدى سماته الرئيسية، والعقول البشرية بما في ذلك أمثال سروش لا يمكن أن تستشكف أسرار الوحي بتفاسير لا تتناسب مع آيات القرآن الصريحة والروايات المتواترة حول حقيقة الوحي.

هل يمكننا اعتبار نظرية سروش نظرية جديدة؟ يبدو أن هذه النظرية قد تم التعبير عنها بطرق مختلفة في كتب الفلاسفة والمتكلمين مثل الغزالي، ولا يوجد شيء جديد في ادعاء سروش. قال سروش: إن ما نراه نحن البشر في المنام يراه الأنبياء في قوتهم المتخيلة في اليقظة، وهذه الظاهرة تحتاج إلى تأويل ولا تفسير، لأن التفسير إنما هو تعبير عن الواقع، وما رآه النبي في خياله ليس بأمر حقيقي ولا يحكي عن أمر واقع في عالم الخارج.

قال خواجه زاده نقلاً عن الغزالي ما نصه: «ولهذا زعموا أنّ النائم یری في نومه ما یکون في المستقبل»، فإنّ النفس الإنسانیّة من شأنها الاتّصال بتلك المبادي إلّا أنّها مشغولة بالتفکّر فیما تورده الحواس علیها، فإذا وجدت فرصة الفراغ من ذلك اتّصلت بطباعها بها، فینطبع فیها من الصور الحاصلة هناك ما هو ألیق بتلك النفس من أحوالها وأحوال ما یقرب منها من الأهل والولد والبلد، ثمّ إنّ القوّة المتخیّلة التي من طباعها المحاکاةُ تحاکي تلك الأمورَ بأمثلة تناسبها في الجملة، فینمحي المدرَكُ الحقیقي من الحفظ، فیحتاج إلی التعبیر، وهو أن یرجع من الصورة التي في الخیال إلی المعنی الذي صَوَّرَتْهُ المتخیّلةُ بتلك الصورة، وزعموا أنّ النبيّ علیه السلام أیضاً یطّلع علی الغیب بهذا الطریق إلّا أنّ نفوس الأنبیاء علیهم السلام لقوّتها ووفائها بالجوانب المتقابلة لا تستغرقها الحواسُ الظاهرةُ، ولا یکون اشتغالها بتدبیر البدن مانعاً من اتّصالها بتلك المبادي، فلا جرم یری هو في الیقظة ما یراه غیرُهُ في المنام، ثمّ القوّة المتخیّلة تمثّل له أیضاً ما رآه، وربّما یبقی الشيءُ بعینه في ذکره، وربّما یبقی مثالُهُ، فیفتقر مثل هذا الوحي إلی التعبیر، ولو لا أنّ جمیع الکائنات ثابتة في اللّوح المحفوظ لما عرف الأنبیاءُ الغیبَ في یقظة ولا منام.

ثمّ أجاب عمّا نقله بما حاصلُه أنّه لم لا یجوز أن یکون اطّلاع الأنبیاء علیهم السلام علی الغیب واطّلاع النائم في نومه بما یکون في المستقبل بتعریف الله تعالی ابتداءً أو بواسطة ملكٍ من الملائکة من غیر احتیاج إلی شيء ممّا ذکر. انتهى كلام خواجه زاده.

الفلاسفة يقولون: ما يرآه الأنبياء في عالم الخيال إما يبقى في أذهانهم بعينه أو يبقى مثاله فيها، والثاني يحتاج إلى التعبير، ونظرية سروش تتطابق مع القسم الثاني حيث اعتقد أن ما يرآه الأنبياء في اليقظة يحتاج إلى التعبير، لأنه ليس بأمر واقع حتى يحتاج إلى التفسير والتبيين. لذلك رفض الإمام الغزالي نظرية سروش، وهذا الرأي ورد أيضًا في كتاب تهافت الفلاسفة لخواجه زاده، ومن هنا يتضح أهمية إحياء التراث الديني لبناء حضارة جديدة.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

المنابع والمآخذ

- ابن رشد، محمد بن أحمد، تهافت التهافت، تصحیح محمد یاسین عریبی، بیروت، دار الفکر اللبناني، 1993 م.

- ابن سینا، حسین بن عبد الله، الإشارات و التنبیهات، تحقیق مجتبی زارعي، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامي، 2002م.

- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر.

- البغدادي، إسماعيل بن محمد، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، استانبول، وكالة المعارف الجليلة، 1951م.

- التفتازاني، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، تحقيق عبدالرحمن عميرة، بيروت، عالم الكتب، 1419هـ/1998م.

- التهانوي، محمد أعلی بن علي، موسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم، ترجمة عبدالله خالدي و جورج زيناتي، تحقيق علي فريد دحروج، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1996م.

- الجرجاني، علي بن محمد، شرح المواقف، قم، الشريف الرضي، 1325هـ.

- الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، بیروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1403هـ/1983م.

- حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بغداد، مكتبة المثنى، 1941م.

- الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، بيروت، دار المعرفة.

- سركيس، يوسف بن إليان بن موسى، معجم المطبوعات العربية والمعربة، مصر، مطبعة سركيس، 1346 هـ|1928 م.

- صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب العربي، 1983م.

- طاشْكُبْري زَادَهْ، أحمد بن مصطفى بن خليل، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، بيروتدار الكتاب العربي.

- علاء الدين الطوسي، علي، تهافت الفلاسفة المسمى بالذخيرة، حيدرآباد الدكن، دائرة المعارف النظامية، الطبعة الأولى.

- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، تهافت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، مصر، دار المعارف، الطبعة السادسة.

- فخرالدین الرازي، محمد بن عمر، شرح الإشارات والتنبیهات، تصحیح علي رضا نجف زاده، طهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 2005م.

بقلم الكاتب والباحث الديني الدكتور علي أكبر ضيائي

تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي: