L’histoire de l’impression du Coran en Allemagne dès le XVIIe siècle

Selon le site muslimsaroundtheworld, l’étude de l’histoire de l’impression du Coran en Europe éclaire les débuts de l’intérêt occidental pour l’islam et son texte fondateur. Elle révèle aussi la manière dont les premiers orientalistes ont approché le Coran, oscillant entre volonté scientifique et erreurs, voire déformations volontaires. C’est dans ce contexte que l’Allemagne s’est distinguée, dès le XVIIe siècle, en imprimant les premières éditions du Coran afin d’en faciliter l’étude et la traduction.

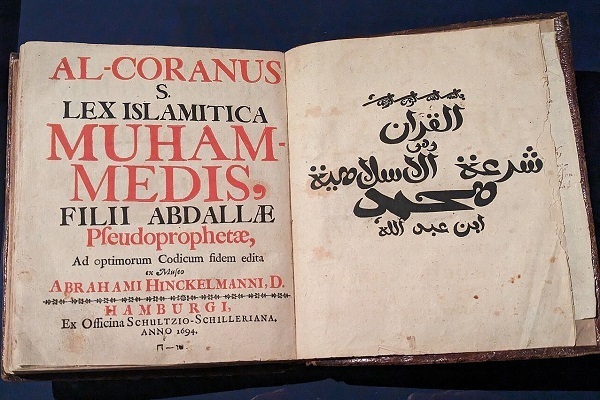

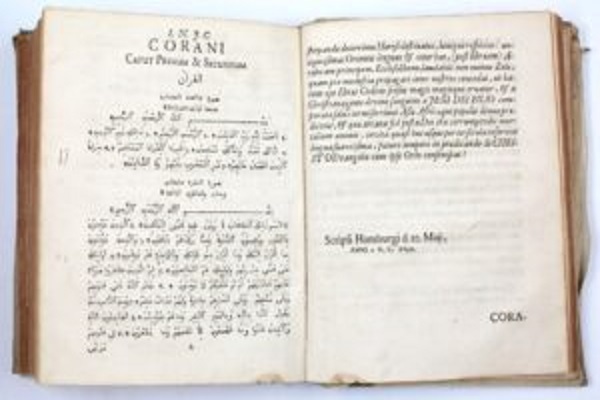

Le Coran d'Abraham Hinckelmann

L’une des étapes marquantes fut la publication réalisée par Abraham Hinckelmann (1652-1695), théologien protestant et professeur allemand. En 1694, il fit imprimer à Hambourg ce qui est considéré comme la première édition complète du Coran en langue arabe publiée en Europe. Cette version comptait 560 pages, chaque page comportant entre 17 et 19 lignes. Dans son introduction, Hinckelmann expliquait que son objectif était de promouvoir la connaissance de l’arabe et de l’islam. Toutefois, cette édition présentait de nombreuses lacunes et erreurs : dès le titre, où l’on trouvait l’expression péjorative « Mohammed, faux prophète », jusqu’aux fautes orthographiques et de ponctuation, aux omissions de certains versets et aux inexactitudes dans les noms des sourates. Malgré ces défauts, elle demeure un jalon essentiel dans l’histoire de la transmission écrite du Coran en Europe. Plusieurs exemplaires existent encore, dont un est conservé au Centre du roi Fayçal pour la recherche et les études islamiques à Riyad.

Le Coran de Gustav Leberecht Flügel

Au XIXe siècle, un autre orientaliste allemand, Gustav Leberecht Flügel (1802-1870), joua un rôle majeur. En 1834, il publia à Leipzig une nouvelle édition du Coran, éditée par la maison d’édition Tauchnitz. Cette version fut réimprimée à plusieurs reprises : en 1837, en 1841, puis en 1849, 1858 et 1869. Flügel accompagna ce travail d’un ouvrage paru en 1842, intitulé Concordantiae Corani Arabicae, qui proposait un index latin exhaustif des termes coraniques. Cette édition, jugée plus rigoureuse que celle de Hinckelmann, connut une large diffusion parmi les chercheurs européens. Néanmoins, elle n’était pas exempte de critiques : des spécialistes signalèrent notamment des écarts par rapport à l’orthographe dite « ʿuthmānienne », l’usage simultané de plusieurs variantes de lecture, ainsi que des erreurs dans le comptage des versets et la division des sourates.

Ainsi, l’histoire de l’impression du Coran en Allemagne illustre à la fois la curiosité scientifique croissante des chercheurs européens pour l’islam et les limites de leurs premières entreprises éditoriales. Ces publications, malgré leurs imperfections, ont ouvert la voie aux études coraniques modernes et ont marqué une étape décisive dans la rencontre intellectuelle entre l’Europe et le monde musulman.