La splendeur de l’art du carrelage iranien : un héritage millénaire

Dès l’Antiquité, les peuples iraniens ont découvert l’esthétique de ces matériaux pour embellir les murs, sols et monuments. Des preuves archéologiques, notamment à Chogha Zanbil ou dans les palais achéménides et sassanides, témoignent de l’ancienneté de cette tradition.

À partir du VIe siècle, les céramiques émaillées de bleu turquoise ou de lapis-lazuli font leur apparition, et le IXe siècle marque l'émergence du carrelage "mosaïque". Des chefs-d’œuvre comme la mosquée de Goharshad ou la mosquée de Qazvin en portent la trace.

L’âge d’or du carrelage iranien se poursuit au fil des dynasties : des formes géométriques sous les Bouyides, aux étoiles célestes des Seljoukides, jusqu’aux compositions polychromes de l’époque safavide à Ispahan.

Techniques et couleurs au service de l’architecture

L’art du carrelage iranien s’est exprimé à travers plusieurs techniques majeures : le carrelage mosaïque (معرق) où des morceaux taillés sont assemblés comme un puzzle ; le carrelage "moqeli" (معقلی) qui repose sur des motifs géométriques ; le carrelage "haft rang" (هفت رنگ) où chaque carreau est entièrement peint, puis cuit.

Les couleurs jouent un rôle capital. Le bleu turquoise, le blanc, le noir et le vert dominent les façades des mosquées, tandis que les tons dorés et roses apparaissent sous les Qajars. Le carrelage ajouré (مشبک), lui, transforme la lumière à travers ses découpes fines. L’époque safavide, avec Shah Abbas Ier, voit l’essor d’Ispahan et de ses monuments richement ornés : la mosquée Sheikh Lotfollah ou encore le palais Chehel Sotoun.

Aujourd’hui, cet art millénaire reste vivant. Des artisans perpétuent les savoir-faire ancestraux et les bâtiments historiques en Iran continuent d’émerveiller les visiteurs : le dôme de Soltaniyeh à Zanjan, la mosquée de Vakil à Shiraz ou encore le somptueux palais du Golestan à Téhéran. Par ailleurs, des artistes comme Mahmoud Maher Naqqash ou Hassan Kashipaz Tehrani ont marqué les dernières générations par leur maîtrise et leur contribution à la préservation de cet art.

Au fil des siècles, le carrelage iranien n’a pas seulement orné des murs : il a raconté des histoires, symbolisé une culture et transmis une vision unique de la beauté à travers l’architecture.

Evolution de la céramique et du carrelage

L’art de la céramique décorative, en particulier celui du carrelage émaillé, occupe une place centrale dans l’histoire architecturale de l’Iran islamique. Son essor débute véritablement sous les Seldjoukides, avant le VIIe siècle de l’hégire, lorsque la ville de Kashan devient le principal centre de production. On y fabrique alors une grande variété de carreaux, tant par leur forme – étoiles à huit ou six branches, hexagones ou croix – que par leurs techniques décoratives. Ces éléments étaient assemblés pour orner les soubassements et les murs intérieurs des monuments.

Les artisans seldjoukides utilisaient trois procédés : le glaçage monochrome, la peinture « minâ’î » sur glaçure et la décoration dite lustrée. Ce dernier procédé, appelé « à deux cuissons », consistait à appliquer sur un carreau déjà recouvert de glaçure blanche des pigments métalliques à base de cuivre et d’argent, puis à le recuire, produisant un éclat métallique unique. Ce style, d’abord utilisé en Égypte pour le verre, fut adapté à la céramique en Iran.

Le témoignage d’Abu’l-Qâsim, chroniqueur de l’époque ilkhanide et descendant d’une famille de céramistes de Kashan, décrit le raffinement de ces techniques. Sous les Ilkhanides, après les destructions mongoles du XIIIe siècle, la production renaît avec de nouvelles innovations, notamment la technique du lajvardina, qui associait glaçures bleu cobalt, blanc et parfois turquoise, agrémentées de rehauts rouges et noirs.

Au VIIIe siècle de l’hégire, la peinture sous glaçure au bleu cobalt prend de l’importance, donnant naissance aux célèbres carreaux de Sultanabad. Plus tard, l’art du mosaïque de faïence (kâshi mo‘arraq) s’impose. Il consistait à découper des carreaux émaillés selon un motif précis et à les assembler comme un puzzle. Cette technique, particulièrement fastidieuse, orna de nombreux monuments majeurs, tels que la mosquée de Goharshad à Mashhad ou les écoles d’Ulugh Beg à Samarcande.

À partir du IXe siècle de l’hégire, pour répondre aux contraintes de temps et de coût, émerge la méthode dite des « sept couleurs », permettant de peindre plusieurs teintes sur un même carreau séparées par des traits de manganèse. Ce style connaît son apogée sous les Safavides, notamment à Ispahan, où palais et mosquées sont recouverts de compositions colorées et de scènes figuratives.

Aux époques ultérieures, notamment sous les Zand et les Qâdjars, de nouvelles gammes chromatiques apparaissent, comme le rose, et des influences extérieures, notamment de la porcelaine chinoise bleu et blanc, s’intègrent aux motifs islamiques. Ainsi, l’art de la céramique persane, né d’un long dialogue entre traditions locales et apports étrangers, a façonné durablement le visage esthétique de l’architecture islamique.

La mosquée Nasir-ol-Molk

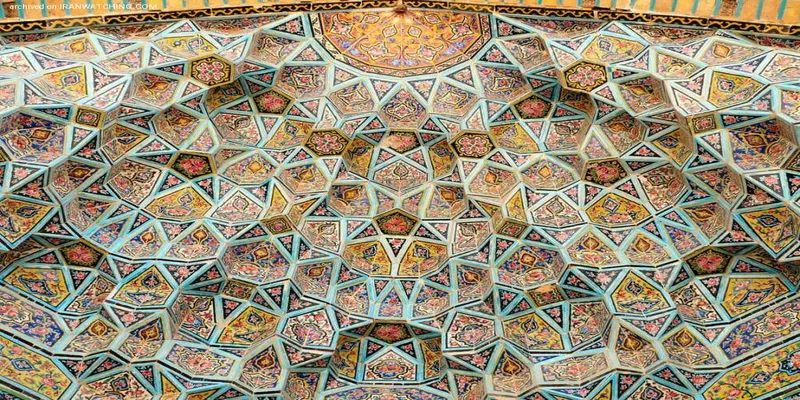

La mosquée Nasir-ol-Molk de Shiraz, surnommée la « mosquée rose », est l’un des chefs-d’œuvre de l’art du carrelage iranien. Son décor repose sur une profusion de céramiques polychromes où domine le rose, couleur rare dans l’architecture religieuse islamique, associée ici à des jaunes lumineux, des bleus turquoise et des noirs contrastés.

L’usage de la technique du kâshi haft-rang (céramique à sept couleurs) permet une grande liberté de composition : motifs floraux, arabesques, inscriptions coraniques et dessins géométriques se mêlent en une symphonie visuelle.

Dans le vestibule, les carreaux incrustés de vers de Saadi introduisent le visiteur dans un univers ornemental raffiné. Le dallage des cours et les parois recouvertes de carreaux rythment l’espace, évitant la monotonie des surfaces de brique. Le mihrab et les iwans sont habillés de compositions complexes où chaque détail – fleurs de rose, iris de Shiraz, entrelacs d’arabesques – traduit la recherche d’harmonie.

Cette maîtrise décorative se double d’une innovation chromatique : la présence abondante du rose confère à l’édifice son surnom et sa renommée internationale. Par ses carrelages, la mosquée Nasir-ol-Molk se distingue comme un manifeste de la céramique persane de l’époque qâdjare, alliant fidélité aux traditions et audace esthétique.

Sara Hamidi