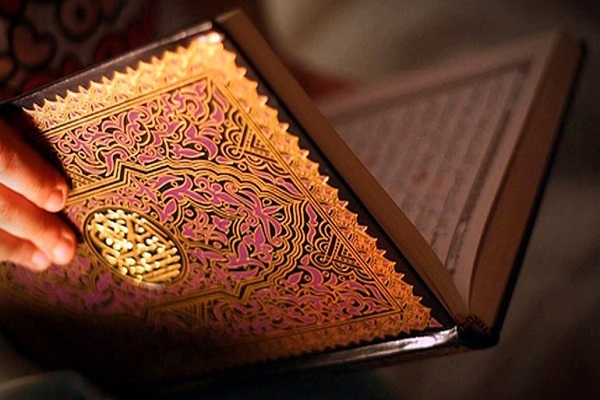

مفهوم التأويل يحظى بمكانة مركزية في الفكر القرآني

النجف الأشرف ـ إکنا: يحظى مفهوم التأويل بمكانة مركزية في الفكر القرآني والعلوم الإسلامية، إذ يمثل مفتاحاً لفهم مستويات متعددة من الخطاب الإلهي، ويشكل أداة لفهم المتشابهات، والتعامل مع الرمزية القرآنية، وقراءة النص في أبعاده الغيبية والواقعية والمآلية.

ويحظى مفهوم التأويل بمكانة مركزية في الفكر القرآني والعلوم الإسلامية، إذ يمثل مفتاحًا لفهم مستويات متعددة من الخطاب الإلهي، ويشكل أداة لفهم المتشابهات، والتعامل مع الرمزية القرآنية، وقراءة النص في أبعاده الغيبية والواقعية والمآلية. وقد تفرعت حوله مدارس واجتهادات فكرية عديدة، بدءًا من المقاربات التفسيرية واللغوية، إلى التأويلات الكلامية والفلسفية والعرفانية.

ويزداد هذا المفهوم تعقيدًا حين يقترن بمصطلحين مرتبطين به اتصالًا أو تمايزًا، هما: التفسير والتنزيل، مما يدفعنا إلى محاولة تحليلية تأصيلية لمفهوم التأويل، وتتبع أنواعه، وبيان وجه العلاقة بينه وبين التفسير من جهة، والتنزيل من جهة أخرى.

أولًا: معنى التأويل

1. في اللغة: التأويل مشتق من الجذر (أَوَلَ)، الذي يدل على الرجوع إلى الأصل أو المصير أو الغاية. وقد ورد في المعاجم أن "أَوَّلَ الشيء تأويلاً": رده إلى مقصده الحقيقي، ومنه قولهم: “أوَّلت الرؤيا”، أي فسّرتها بإرجاع ظاهرها إلى معناها الحقيقي أو وقوعها في الخارج.

إقرأ أيضاً:

إقرأ أيضاً:

ومن هنا يتضح أن للتأويل بُعدًا مآليًا – أي ما يؤول إليه الشيء في نهايته – مما يربطه بالمقاصد والغابات النهائية للخطاب.

2. في الاصطلاح: اختلف العلماء في تعريف التأويل، ومن أشهر الاتجاهات:

الاتجاه الأول: جعل التأويل مرادفًا للتفسير، فلا فرق بينهما، بل هو شرح معنى الآية، سواء وافق ظاهرها أو خالفه. وهذا رأي كثير من المتقدمين.

الاتجاه الثاني: التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل معتبر، وغالبًا ما يُستعمل هذا في تفسير الصفات الإلهية وأمثالها.

الاتجاه الثالث: هو ترجيح أحد المعاني المحتملة بحسب ما يناسب السياق أو الغرض من الخطاب.

الاتجاه الرابع: التأويل هو الحقيقة الواقعية والمصداق العيني الذي تشير إليه الآية، سواء عرفه المكلَّف أم لم يعرفه، كما في الرؤيا التي تتحقق في الخارج، أو في مصاديق الآيات المتجددة.

التحقيق:

بالنظر إلى السياقات المختلفة، يتضح أن التأويل مصطلح متعدد الدلالات:

قد يدل على التفسير العقلي أو الباطني.

أو على التحقق الخارجي للمعنى.

أو على تأويل المتشابه بردّه إلى المحكم.

وهذا ما يجعل التأويل أوسع دلالة من التفسير، وأعمق وظيفة معرفية في المنهج القرآني.

ثانيًا: التأويل في القرآن الكريم

ورد لفظ "التأويل" ومشتقاته في سبعة عشر موضعًا في القرآن الكريم، واستخدم في معانٍ متعددة بحسب السياق:

1. سورة يوسف (ع): استخدم التأويل بمعنى تفسير الرؤيا، كما في قوله: ﴿يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِن قَبْلُ﴾ [يوسف:100]

2. سورة آل عمران: ورد في سياق الحديث عن المتشابهات: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7]

2. سورة آل عمران: ورد في سياق الحديث عن المتشابهات: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7]

3. سورة الكهف: ورد التأويل بمعنى الكشف عن الحكمة الباطنة في أفعال العبد الصالح: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: 78]

4. سور أخرى (الأعراف، يونس، النساء، الإسراء): استخدم التأويل بمعنى تحقق الموعود الإلهي، أو انكشاف الحقائق الأخروية.

النتيجة:

الاستعمال القرآني يبيّن أن التأويل لا يقتصر على فهم المعنى، بل يشمل:

1- تفسير الرؤى.

2- بيان الحكمة من وراء الأفعال الغيبية.

3- ردّ المتشابه إلى المحكم.

4- تحقيق الوعد الإلهي في الخارج.

ثالثًا: مواقف العلماء من التأويل

1. المتقدمون: كثير من المتقدمين، ومنهم المفسرون كالطبري، لم يميزوا بوضوح بين التأويل والتفسير، بل استعملوا المصطلحين بمعنى واحد.

بعضهم استند إلى قوله تعالى:﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، فاعتبر التأويل أمرًا مغيبًا لا يعلمه إلا الله.

2. المتأخرون: بدأ يظهر التفريق بين التفسير والتأويل، فاعتبروا:

التفسير: شرح الظاهر. التأويل: كشف المعنى غير الظاهر، أو الباطني، أو المآلي. واشترطوا في التأويل وجود قرينة عقلية أو نصية تبرر صرف اللفظ عن ظاهره.

3. المعاصرون: توسع بعضهم في التأويل، وقالوا: التأويل هو رد المتشابه إلى المحكم.

وقال آخرون: التأويل هو المعنى الباطني المستمر للآية، وهو يجري عبر التاريخ بحسب تجليات الآيات في الواقع، استنادًا إلى الحديث النبوي: "إن للقرآن ظهرًا وبطنًا".

رابعًا: الراسخون في العلم وتأويل القرآن

الآية المفتاحية في هذا الباب هي: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7]. وقد وقع الخلاف في تفسير الواو: عند أهل السنة: الواو استئنافية، أي أن الله وحده يعلم التأويل، والراسخون لا يعلمونه بل يؤمنون به فقط. عند الإمامية: الواو عاطفة، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وهو ما تؤكده روايات عديدة عن أهل البيت عليهم السلام.

في مدرسة أهل البيت(ع): التأويل علم خاص، لا يعلمه إلا من اصطفاهم الله، وهم أهل العصمة. ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): "نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله".

نقد المدرسة السنية: ادعاء أن الصحابة كلهم من الراسخين لا يصح، لأن كثيرًا منهم لم يكن له دراية كافية بالقرآن. والتجربة التاريخية أثبتت اختلافهم وترددهم في معاني كثيرة، مما ينفي عنهم صفة “الراسخين” بالمعنى الدقيق.

خامسًا: الفرق بين التأويل والتنزيل

التنزيل والتأويل مفهومان قرآنيان متكاملان، لكن بينهما فارق جوهري:

التنزيل: هو نزول النص القرآني على النبي (ص)، بما يشمل اللفظ والمعنى، وفقًا لسياق الوحي والتاريخ والمخاطَبين. التأويل (في هذا السياق): هو تحقّق الآية في الخارج، أي تجسّدها الواقعي والتطبيقي في النفس والمجتمع. الشاهد القرآني: قول يوسف (ع):﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ﴾ أي أن تحقق الرؤيا في الواقع هو تأويلها، وليس مجرد تفسير رمزي لها.

في الروايات: ورد عن النبي (ص): "يا علي، تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل". أي أن عليًا (ع) يجاهد لتحقيق القرآن في الواقع، كما جاهد النبي لتنزيله على الناس.

الخلاصة:

1- التنزيل هو الخطاب القرآني في زمان النبي.

2- التأويل هو التطبيق المستمر والمتحقق للنص، بحسب مقتضيات الواقع.

ولكون هذا التأويل وظيفة خطيرة، لا بد أن يتولاه المعصوم العالم الكامل، كما تشير إليه الآية:﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: 7].

خاتمة واستنتاج:

التأويل ذو أبعاد متعدّدة: فهو تارةً في مقابل التفسير، بمعنى كشف المعنى الباطني أو المآلي. وتارة في مقابل التنزيل، بمعنى التجسيد الواقعي للآيات في الزمن والواقع. ولا يصح لكل أحد أن يخوض في التأويل، لأنه مرتبط بالعلم اللدني والعصمة، ولذلك هو من اختصاص الراسخين في العلم وهم أهل البيت (عليهم السلام)، كما تشير إليه الأدلة النصيّة والعقلية.

غير أن التأويل بالمعنى التطبيقي العملي قد يشمل أيضًا أتباعهم من العلماء والمجتهدين، لكنه لا يبلغ التمام والكمال إلا بظهور الإمام المهدي عليه السلام، حيث يصل التطبيق الكامل للقرآن ذروته في دولة العدل الإلهي.

سادسًا: أنواع التأويل

بما أن التأويل مفهوم متعدد الوجوه والدلالات، كما مرّ معنا، فقد تناول العلماء والمفكرون أنواعه بحسب المنهج المعتمد والغرض المعرفي من التأويل. ونستعرض هنا أهم الأنواع، مع التحليل والتمثيل:

1. التأويل اللغوي (البياني): وهو التأويل الذي يعتمد على تحليل الألفاظ والتراكيب اللغوية للآية، لصرفها عن ظاهرها إلى معنى آخر تؤيده قواعد اللغة والبلاغة.

خصائصه: يستند إلى القرائن السياقية أو اللغوية. يُستخدم لتفسير المجاز، أو حذف مقدّر، أو حمل المشترك على أحد معانيه. مثال: قوله تعالى: ﴿جدارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ [الكهف: 77]. نُسبت الإرادة إلى الجدار، وهي مؤولة إرادةً مجازية، أي كأنه كان آيلاً للسقوط.

2. التأويل العقلي (الكلامي): وهو الذي يعتمده المتكلمون عندما تُخالف الآية ظاهرًا ما يثبت بالعقل القطعي، فيقومون بتأويل ظاهرها بما لا يناقض أصول العقيدة.

خصائصه: يُستخدم خصوصًا في صفات الله، مسائل القضاء والقدر، أو رؤية الله، يقوم على مبدأ: "إذا تعارض ظاهر النص مع العقل، يُصار إلى التأويل". مثال: الآية: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: 10]. أولها المتكلمون بأن المراد قدرة الله أو سلطانه، لا اليد الجارحية.

3. التأويل الروائي (المأثور): وهو ما ورد عن النبي (ص) أو عن الأئمة من أهل البيت (ع) من تأويلات لآيات قرآنية، غالبًا ما تكون غير مستنبطة من ظاهر اللفظ بل تشير إلى مصداق معين أو معنى باطني.

خصائصه: يُعد من أهم مصادر التأويل في مدرسة أهل البيت (ع). يُستخدم في بيان جريان الآية، أو كشف بطون النص. مثال: الآية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [المائدة: 55]. روت مصادر الإمامية أنها نزلت في أمير المؤمنين (ع) حين تصدق بخاتمه وهو راكع، مما يجعل تأويلها دالًا على الولاية الخاصة لعلي (ع).

4. التأويل الباطني (العرفاني أو الإشاري): وهو التأويل الذي يستخرج المعنى الباطني الروحي للنص، وغالبًا ما يعتمد عليه العرفاء أو أصحاب الذوق الروحي العميق، دون أن يُخالف ظاهر الشريعة.

خصائصه: لا ينكر ظاهر الآية، بل يضيف عليه بُعدًا روحيًا أو رمزيًا. يعتمد على الرياضة النفسية، والتزكية الروحية، وذوق العارف. مثال: قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشمس: 7]. يرى بعض العرفاء أن تسوية النفس تشير إلى استعدادها للتلقي الإلهي، مما يجعلها محلًا للفيض الرباني.

تنبيه:

هذا النوع من التأويل – وإن كان رائجًا في التراث العرفاني – لا يُحتجّ به شرعًا ما لم يكن مدعومًا بدليل معتبر، لأنه قائم على الذوق، لا النص.

5. التأويل المقاصدي: وهو تأويل يُعنى بربط النص القرآني بمقاصده الكبرى: كالعدل، الرحمة، حفظ الدين، النفس، العقل، المال، النسل…، فيُفهم النص في ضوء هذه المقاصد.

خصائصه: يُستخدم خصوصًا في الاجتهاد الفقهي الحديث، وفقه الواقع. يتعامل مع ظاهر النص باعتباره وسيلة لتحقيق مصلحة راجحة. مثال: الآية: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38].

في بعض القراءات المقاصدية، يُشترط أن لا يؤدّي تنفيذ الحكم إلى ظلم أو مفسدة أعظم في المجتمع، مما قد يدعو إلى التدرّج في التطبيق.

6. التأويل الواقعي (المآلي): وهو التأويل الذي يفهم الآية من حيث ما ستؤول إليه في الخارج، أي أن المعنى الحقيقي للنص هو ما يتحقق به فعليًا في الزمان والمكان.

خصائصه: ورد هذا النوع في القرآن: ﴿ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: 82]. يُعبّر عن التطابق بين النص ومصداقه الكامل في الواقع. التأويل بهذا المعنى هو ما يختص به المعصوم، كما في حديث التأويل عند الإمام علي (ع).

7. التأويل الزمني أو الجري والتطبيق: وهو ما يسمى في تراث أهل البيت (ع) بـ”جري القرآن”، أي أن الآية تجري في كل زمان بما يناسبه من مصاديق، دون أن يكون تأويلًا صرفًا عن المعنى، بل توسيعًا لمصداقه.

خصائصه: تُفهم الآية في كل زمان بوجه جديد، دون الخروج عن ظاهرها. مثال: آية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]. قد تُجري على كل مؤمن مسؤول عن أسرته أو جماعته أو أمته، بحسب امتداد الزمان.

الروايات: عن الإمام الباقر (ع): "إن القرآن حي لا يموت، يجري كما يجري الليل والنهار". وهذا يعني أن التأويل قد لا ينتهي بموت الجيل الأول، بل يمتد.

الخاتمة

بعد هذا العرض الموسّع لمفهوم التأويل، وأنواعه، والعلاقة الدقيقة التي تربطه بالتفسير من جهة، والتنزيل من جهة أخرى، يتّضح لنا أن التأويل ليس مجرّد عملية ذهنية لتفسير النصوص، بل هو مجال معرفي متداخل، يحمل طابعًا دقيقًا من حيث المضمون، ومقامات متعددة من حيث التأهل لفهمه وتطبيقه.

لقد كشفت الدراسة أن التأويل بحسب المعنى القرآني والروائي ليس مجرد “صرف للفظ عن ظاهره”، بل هو الرجوع بالحرف إلى جوهره، وبالمعنى إلى غايته الواقعية والوجودية. ومن هنا، نجد أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام أعطت للتأويل بعدًا رساليًا، حين ربطته بـ”الراسخين في العلم” وخصّتهم بمعرفته؛ لأنه لا يُنال بالرأي أو الذوق، بل يحتاج إلى من أُوتي العلم من أهله، وهم المعصومون عليهم السلام.

كما أن تأصيل الفرق بين التأويل والتفسير من جهة، وبين التأويل والتنزيل من جهة أخرى، يكشف عن أهمية معرفة التأويل في فهم ديناميكية القرآن وامتداده الزماني، فالتنزيل لحظة نزول، أما التأويل فهو حركة مستمرة، يجري بها الكتاب في كل عصر وزمان.

ومن هنا، فإن التأويل الرسالي الحقّ لا يُعطي نتائجه إلا لمن كان مرتبطًا بالله تعالى، مستنيرًا بنور النبوة والإمامة، وهذا ما يدلّ عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله: "عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض".

وفي ضوء هذا كلّه، يتأكّد أن إحياء مفهوم التأويل الأصيل، وفهم طبقاته وأنواعه، ضرورة علمية وفكرية لكل من يريد التمسّك بالقرآن، فهمًا وعملاً وسلوكًا. وهو من المهام الكبرى التي تتكامل في زمن الظهور، بقيادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، الذي يُجسّد التأويل الواقعي الشامل لكتاب الله تعالى، قولًا وفعلاً، عدلًا وهداية.

بقلم الأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف آية الله السيد فاضل الموسوي الجابري

أخبار ذات صلة