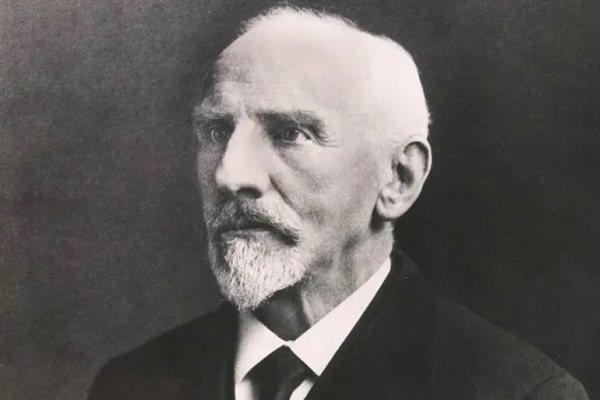

Christiaan Snouck Hurgronje, mit einem komplexen Erbe islamischer Studien und Spionage für den Kolonialismus

Im 19. Jahrhundert wurde ein niederländisches Kind in eine Familie hinein geboren deren Geschichte von Flucht und Schande geprägt war. Sein Name war Christian Snook Horgroenje und wurde schnell zum umstrittensten Namen in der Geschichte des niederländischen Orientalismus.

Christian Snook Horgroenje wurde 1857 in Oosterhout in Südholland geboren und begann 1874 sein Studium der Theologie an der Universität Leiden. Er promovierte 1880 mit einer Arbeit über „Zeremonien und Feierlichkeiten in Mekka“ und wurde bald darauf, im Jahr 1881, zum Professor am Bildungsinstitut des niederländischen Kolonialdienstes ernannt, wo sein Interesse an der islamischen und arabischen Kultur begann.

Hurgeroniyeh sprach fließend Arabisch, was ihn später dazu befähigte eine in der westlichen Geschichte beispiellose Mission zu übernehmen. Als Orientalist reiste er verkleidet nach Mekka und Medina, um das muslimische Leben aus nächster Nähe zu studieren.

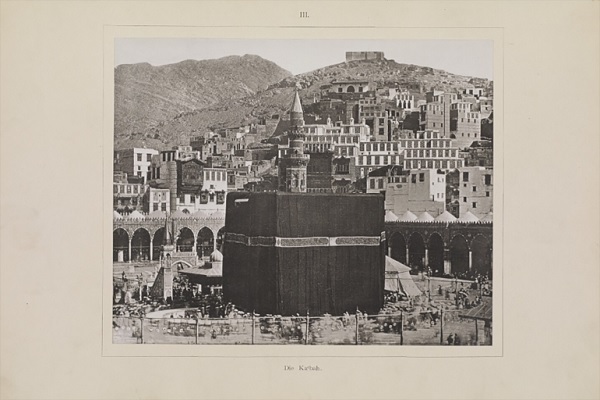

Schon in jungen Jahren interessierte er sich nicht nur für Theologie und die arabische Sprache, sondern war auch von der islamischen Welt fasziniert. Später reiste er unter dem Pseudonym Abdul Ghaffar Al-Aydani (nach dem Namen der niederländischen Stadt Leiden) ins Herz von Mekka. Dort lebte er unter Pilgern, fotografierte heimlich die Kaaba und verbarg seine Identität. Dieses Abenteuer ähnelte eher einer Spionagegeschichte als dem Leben eines akademischen Forschers.

Plan des niederländischen Außenministeriums

Nach dem Ausbruch des Vulkans Krakatau in Indonesien im Jahr 1883 befürchteten niederländische Beamte eine islamische Revolution in Niederländisch-Ostindien. Der niederländische Konsul Johan Kruit in Dschidda hatte die kühne Idee einen niederländischen Spion nach Mekka zu schicken, um dort indonesische Pilger auszuspionieren.

Zur gleichen Zeit arbeitete ein junger Niederländer namens Christiaan Snouck Hurgronje an seiner Dissertation über den Islam an der Universität Leiden. Er ahnte nicht, dass seine Lernbegeisterung ihn in das gefährlichste Abenteuer seines Lebens führen würde. Während er schrieb erhielt er unerwartet das Angebot des niederländischen Außenministeriums auf die Arabische Halbinsel zu reisen – nicht nur als Forscher, sondern als Geheimagent in der heiligsten Stadt der Welt. So reiste er nach Mekka und fand sich unter den Pilgern wieder, nahm an deren Tee, religiösen Zeremonien und Gottesdiensten teil, verfasste aber in Wirklichkeit Berichte für die niederländische Regierung.

Dort übte er sich in der Etikette der Diplomatie: Tassen Tee, Austausch von Geschenken, schöne arabische Worte und würdevolle Verbeugungen. Doch hinter diesen Bräuchen beobachtete er die aus den Niederlanden kommenden Pilger und versuchte zu erkennen, ob sie Anzeichen einer Revolution zeigten.

Christiaan wurde in eine von Skandalen geprägte Kirchenfamilie hinein geboren. Sein Vater war Priester der mit der Tochter eines anderen Priesters durchbrannte und seine schwangere Frau verließ. Christiaan wuchs im Schatten von Schuld und Scham auf, doch er interessierte sich für Wissen. Er studierte zunächst Theologie, dann interessierte er sich für Arabisch und den Islam und vertiefte sich in diese Themen, als ob er er nach einer alternativen Identität sucht.

Er heiratete mehr als einmal, ließ seine Kinder im Osten zurück und kehrte dann als Professor für Arabisch nach Leiden zurück. Doch sein Ende war ernüchternd. Er wurde im Juni 1936 nach islamischem Ritus fernab seiner Familie beerdigt.

In der Einleitung zu seinem Buch „The Pilgrim: The Life and Travels of Christiaan Snouck Hurgronje“ stellt der niederländische Autor und Journalist Philip Drogie ihn nicht als gewöhnlichen Forscher vor, sondern als einen mysteriösen Reisenden, der am Rande der Gesellschaft lebte und eine Biografie hinterließ die eher einer Erzählung als einer reinen Historie gleicht.“

Abdul Ghaffar Spion in Mekka

Am 28. August 1884 traf der 27-jährige Niederländer Snook in Dschidda ein. Er hatte eine doppelte Mission: Er wollte akademische Forschung betreiben und gleichzeitig für die niederländische Regierung spionieren. Sein Auftrag bestand darin indonesische Pilger und ihre Beziehungen zu mekkanischen Gelehrten zu überwachen, da er befürchtete sie könnten anti-koloniale Aufstände anführen.

Um die strengen religiösen Beschränkungen zu umgehen nahm Hurgronje den arabischen Namen Abdul Ghaffar an. Er ging sogar noch weiter und wählte einen Sklaven wie es damals unter wohlhabenden Pilgern üblich war, damit niemand an seiner Aufrichtigkeit zweifelte. Er studierte außerdem sorgfältig islamische Rituale und Bräuche und gewann das Vertrauen des Herrschers Osman Pascha, der örtlichen Richter und Gelehrten. Am 21. Januar 1885 erhielt er die Erlaubnis Mekka zu betreten wo er sieben Monate verbrachte, an den Gebeten und Ritualen der Stadtbevölkerung teilnahm und mit Gelehrten, Muftis und einfachen Leuten zusammentraf.

Christian trug eine vier Kilogramm schwere Kamera bei sich mit der er Fotos von der Kaaba, der Großen Moschee und Teilen der Stadt machte. Er nahm auch die erste Audioaufnahme der Koranrezitation Sure Ad-Dhuha aus dem Inneren der Großen Moschee auf und schickte diese seltenen Dokumente an die Universitätsbibliothek Leiden wo sie zu einem unschätzbar wertvollen Nachschlagewerk über die Gesellschaft, Architektur und religiösen Rituale Mekkas wurden.

Er war so geschickt in der Tarnung, dass viele ihn für einen von ihnen hielten. Doch hinter dieser gelehrten Fassade verbarg sich die Wahrheit: Der Mann der den Namen „Abdul Ghaffar“ trug war kein reuiger Pilger, sondern orientalistischer Spion der alles beobachtete und aufzeichnete. Das Mekka, das er einst betrat war nicht in sein Herz eingedrungen wie es in seine Geheimdienstnotizbücher eingedrungen war.

Ein Bild von Mekka aus dem Jahr 1881.

Vom Verrat zur Notwendigkeit

Die Art und Weise wie er Mekka betrat löste breite Kontroversen aus. Einige bezeichneten ihn als Verräter und Anwärter auf den Islam, andere verteidigten ihn mit der Begründung dies sei der einzige Weg gewesen die Stadt zu betreten.

Es ist bemerkenswert dass er obwohl er in die mekkanische Gesellschaft integriert war in seinen Briefen die Araber als kurzsichtig bezeichnete was auf seine zwiespältige Haltung zwischen seiner wissenschaftlichen Forschung und seinem politischen Engagement hindeutet.

Dar al-Islam gegen Dar al-Harb

Hurgronje untersuchte die Beziehung zwischen Muslimen und Kolonialismus und konzentrierte sich dabei auf die Themen Dar al-Islam und Dar al-Harb. Er glaubte, dass Gebiete wie Britisch-Indien und Niederländisch-Ostindien theoretisch in den Einflussbereich von Dar al-Islam fielen, aber von Nicht-Muslimen regiert wurden.

Seine Ansichten unterschieden sich von denen von William Hunter da er den muslimischen Aufstand in Indien für religiös unislamisch hielt. Horgrunje glaubte jedoch dass islamische Fatwas und Gesetze auf diese Weise politisch nicht vereinfacht werden könnten und dass Muslime entsprechend den politischen Umständen und ihrer Widerstandsfähigkeit handeln könnten.

„Alle Länder außerhalb der Grenzen von Dar al-Islam sind vollständig Dar al-Harb und werden zu Dar al-Islam sobald die Umstände es erlauben“, sagt Hurgronje. „Wahre Heiden müssen zum Islam konvertieren, aber diejenigen die sich für eine im islamischen Recht anerkannte Religion entscheiden sind verpflichtet den islamischen Staat anzuerkennen.“

Dschihad und Erster Weltkrieg

Im Jahr 1915 veröffentlichte Horgrunje seinen Artikel mit dem Titel „Heiliger Krieg Made in Germany“ und argumentierte, dass die Erklärung des Dschihad im Jahr 1914 das Ergebnis des Einflusses deutscher Orientalisten und europäischer Mächte und keine interne Entscheidung der Muslime gewesen sei.

Er betrachtete den Dschihad als ein mittelalterliches Phänomen das mit der türkischen Verfassungsrevolution von 1908 praktisch beendet war.

König Saud besucht die Universität Leiden in Begleitung von Hurgeronieh

Die Rolle von Horgenia in der Kolonialpolitik

Nach seiner Zeit in Mekka wurde Horgroenje Berater der Regierung Niederländisch-Ostindiens und spielte im Aceh-Krieg (1914–1973) eine zentrale Rolle. Er nutzte seine Kenntnisse der islamischen Kultur, um die lokale Elite für sich zu gewinnen und den bewaffneten Widerstand zu brechen. Dabei setzte er auf organisierte Spionage und die Kontrolle der Eliten statt auf direkte gewaltsame Unterdrückung.

Anschließend kehrte er in die Niederlande zurück, um eine Professur an der Universität Leiden anzunehmen, wo er Arabisch, Acehnisch und Islamische Bildung lehrte. Er veröffentlichte weiterhin seine Forschungsergebnisse, was ihn zu einer weltweit führenden Autorität auf dem Gebiet der Islam- und Arabistik machte.

Beerdigung ohne Abschied von der Familie

Im Juni 1936 lüftete sich der Vorhang für das Leben von Christiaan Snouck Hurgronje, der in Leiden starb. Er hinterließ ein komplexes Erbe das wissenschaftliche Forschung, Spionage, Kolonialpolitik und intellektuelle Reformen vereinte und ein unvergessliches Erbe in der Geschichte der islamischen und westlichen Studien hinterließ.

Seine Beerdigung war jedoch von einem eklatanten Widerspruch geprägt. Er wurde gemäß islamischem Ritus in einem einfachen Grab beigesetzt ohne seine Frau und Tochter. Nur einer seiner Freunde nahm, wie er es sich wünschte, an seiner Beerdigung teil. Es war als wollte er bis zum Schluss ein „heimlicher Muslim“ bleiben, der zwischen zwei Welten lebte ohne jedoch einer wirklich anzugehören.

So erscheint Horgrunje in Philippe Droghis Buch „Der Pilger“ nicht nur als akademischer Gelehrter, sondern auch als ein Mann dessen Geschichte einem Spionageroman gleicht, gefangen zwischen Glauben und Täuschung, zwischen Ost und West, zwischen Wissenschaft und Politik. Ein Mann, der Mekka unter dem Namen Abd al-Ghaffar betrat und mit einem Namen verließ, der jahrhundertelang Kontroversen und Debatten auslösen wird.

Übersetzt ins Persische von Fereshteh Seddiqi

Übertragen vom Persischen ins Deutsche von Stephan Schäfer

4305383