De l’ombre à la lumière : le voyage spirituel d’Alfred Huber vers l’islam

Selon Al Jazeera, né dans une famille chrétienne pratiquante et destiné à la prêtrise, il s’est rapidement heurté aux contradictions qui l’entouraient. Ses voyages, ses recherches et sa confrontation avec les textes sacrés l’ont conduit progressivement vers une nouvelle compréhension de la foi.

Ce parcours, marqué par une quête incessante, une confrontation aux stéréotypes et une rencontre intime avec le texte coranique, s’achève par une conversion à l’islam qu’il décrit comme un passage de « l’obscurité à la lumière ».

Une jeunesse marquée par la quête de sens

Alfred Huber naît à Vienne, dans un cadre catholique rigoureux. Ses parents, profondément religieux, l’orientent vers la prêtrise et le préparent à un avenir ecclésiastique. Pourtant, dès son adolescence, le jeune homme se montre tourmenté par des interrogations fondamentales : pourquoi existe-t-il une telle diversité de religions si toutes prétendent conduire à Dieu ? Comment concilier la promesse d’un Dieu unique avec la multiplicité des dogmes et des pratiques ?

Cette soif de vérité le pousse très tôt à sortir des frontières de son éducation religieuse. À dix-huit ans, il entreprend ses premiers voyages, persuadé que l’expérience directe est le seul moyen d’éclairer ses doutes. À Rome, il est frappé par le contraste entre la grandeur des basiliques et le vide spirituel qu’il y perçoit. En Grèce puis en Turquie, il découvre une humanité plus simple, marquée par l’hospitalité et la chaleur des croyants. À Konya, face au mausolée de Jalâl ad-Dîn Rûmî, il ressent pour la première fois une paix intérieure qu’il n’avait jamais éprouvée auparavant.

Son itinéraire ne s’arrête pas là : Jérusalem, la Syrie, l’Inde, autant de destinations où il espère trouver des réponses. Chaque étape lui révèle les limites de certaines traditions et l’incite à poursuivre son exploration. Une expérience marquante survient au bord du Gange, lorsqu’il échappe de peu à la noyade. Cette épreuve, vécue comme une « mort et renaissance », le conforte dans l’idée qu’il doit continuer à chercher le chemin qui apaise véritablement son âme.

La rencontre avec le Coran et la rupture avec les préjugés

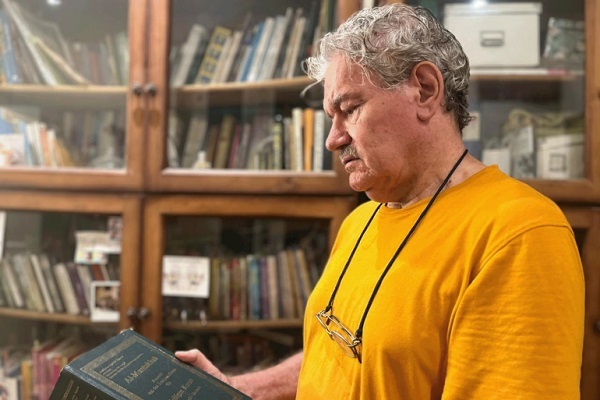

Les études d’orientalisme et la maîtrise des langues anciennes ouvrent à Huber un nouvel horizon. Soucieux d’approcher les textes dans leur authenticité, il apprend l’hébreu, le grec, le latin et le sanskrit. Mais c’est l’arabe, langue du Coran, qui bouleverse son parcours.

Il reconnaît volontiers que sa première approche du texte coranique n’était pas neutre. Comme beaucoup d’intellectuels occidentaux, il avait hérité de représentations négatives, renforcées par certains discours orientalistes et médiatiques. Il voulait démontrer que le Coran était confus et contradictoire. Pourtant, plus il lisait, plus il découvrait une cohérence, une force poétique et une unité de sens qui le surprenaient. Le texte sacré, loin d’être opaque, lui apparaissait d’une clarté et d’une profondeur inégalées.

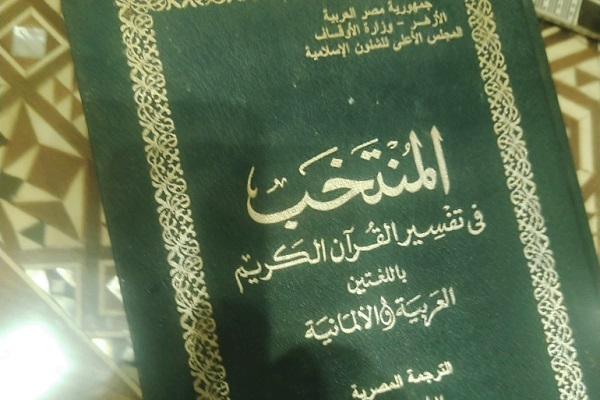

C’est ainsi que ses préjugés se fissurent. Il comprend que les traductions consultées en Europe ne restituent qu’imparfaitement la dimension spirituelle du Coran. Pour lui, aucune traduction ne saurait remplacer l’expérience de la langue arabe elle-même, considérée comme un vecteur divin. Cette conviction l’amène à collaborer avec des institutions islamiques, notamment à l’université d’Al-Azhar, où il participe à la traduction des significations du Coran en allemand, un travail qui s’étendra sur treize années.

Huber n’ignore pas les résistances que son cheminement suscite. Sa propre mère, profondément catholique, vit sa conversion comme une trahison. Mais il insiste : embrasser l’islam n’est pas un rejet de son éducation, mais l’aboutissement d’une recherche personnelle, le fruit d’un long voyage intérieur.

Une vision critique de l’Occident et un engagement spirituel

Au-delà de sa découverte personnelle, Alfred Huber développe une analyse critique de la perception de l’islam en Occident. Selon lui, les sociétés européennes sont conditionnées par des représentations négatives qui associent systématiquement l’islam au terrorisme. Les médias, influencés par des considérations politiques et idéologiques, alimentent ces clichés et occultent la réalité vécue par des millions de musulmans dans le monde.

Il prend l’exemple de la question palestinienne pour illustrer ce biais : les Palestiniens qui résistent à l’occupation sont présentés comme des « terroristes », tandis qu’Israël est décrit comme une victime. Cette inversion de la réalité, affirme-t-il, contribue à maintenir une ignorance généralisée. Huber estime que la responsabilité des pays arabes est également engagée, car leur voix reste trop faible face aux puissances occidentales.

Son engagement, cependant, reste avant tout spirituel. Pour lui, la véritable découverte n’est pas seulement intellectuelle, mais intérieure : la certitude que l’islam représente le choix de son âme. Sa conversion, officialisée en 1980 à Istanbul puis confirmée à Al-Azhar en 1981, marque un tournant définitif. Il considère désormais le Coran non comme un simple objet d’étude, mais comme une source de lumière et de guidance.

Alfred Huber résume son parcours en une formule simple mais puissante : « Je suis passé de l’ombre à la lumière. » Ce témoignage, au-delà de son caractère personnel, révèle combien la rencontre avec le texte coranique peut transformer une vie entière, lorsqu’elle est abordée sans préjugé et avec une authentique soif de vérité.