Herausforderungen und Vorteile vergleichender Studien zum Koran und jüdisch-christlichen religiösen Texten

IQNA: Im September fand das vierte Refrexions-Sommersemester mit dem Thema „Koran und altes und neues Testament: Traditionen, Kontexte und Intertexte“ statt.

Dieses Programm wurde in Zusammenarbeit mit der University of Exeter durchgeführt und brachte Referenten aus verschiedenen Ländern zusammen, die ihre wissenschaftlichen Leistungen auf diesem Gebiet bereits in Fachzeitschriften oder auf internationalen wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt hatten.

Im vierten Reflexions-Sommersemester wurden in 6 Tagen 40 Stunden wissenschaftliche Präsentation mit Fragen und Antworten präsentiert und 19 Professoren von Universitäten aus 14 verschiedenen Ländern hielten 5 Vorträge auf Persisch und 14 auf Englisch.

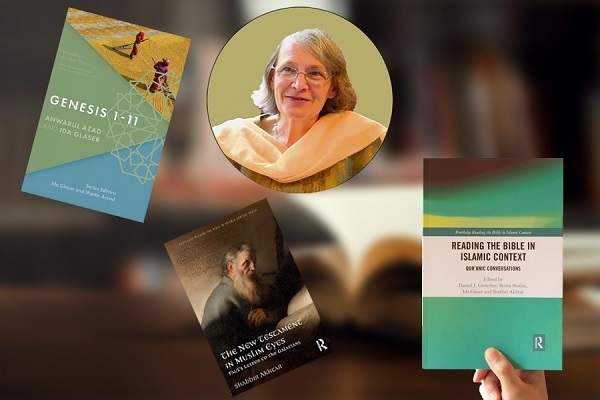

Ida Glaser, britische Professorin für Religionswissenschaft, war eine der Sprecherinnen dieses Semesters. Sie lehrte an der Universität Edinburgh im Bereich Koran, Bibel und Geschichte des Dialogs zwischen Muslimen und Christen. Sie ist außerdem Leiter des Forschungsprojekts zum Lesen der Bibel aus islamischer Perspektive am Oxford Centre for Islamic Christian Studies und Direktor des Center for Christian Islamic Studies an der University of Houston / USA. Ihr persönliches Forschungsinteresse gilt der Lektüre der Bibel im islamischen Kontext.

Glasser verfasste außerdem mehrere Bücher über Religionen und vergleichende Bibelstudien aus islamischer Sicht, darunter:

Crowther, Danny, Shirin Shafaie, Ida Glaser & Shabbir Akhtar. ۲۰۱۷. Reading the Bible in Islamic Context: Qurʼanic conversations (New York: Routledge)

Thinking Biblically about Islam: Genesis, Transfiguration, Transformation (London: Langham, 2016) (With Hannah Kay)

Crusade Sermons, Francis of Assisi and Martin Luther: what does it mean to ‘take up the cross’ in the context of Islam? (Oxford: Church Mission Society: Crowther Centre Monograph. no. 14, 2010).

Trauma, Migration and Mission: Biblical Reflections from a Traumatised Hebrew (Oxford: Church Mission Society: Crowther Centre Monograph, no. 2, 2008).

The Bible and Other Faiths: what does the Lord require of us? (Leicester: IVP, 2005).

Sharing the Salt: making friends with Muslims, Hindus and Sikhs, I. Glaser and S. Raja (Milton Keynes: Scripture Union, 1999).

Partners or Prisoners? Christians thinking about women and Islam (With Napoleon John, Carlisle:

Paternoster, 1998

Glaser hielt einen Vortrag mit dem Titel: „Biblische Interpretation im islamischen Kontext: Methodologische Überlegungen zu Interpretationen von Genesis 1-11 und Galater.“

Reflexion über zwei christliche religiöse Texte

Sie begann ihren Vortrag mit methodischen Überlegungen zum Projekt „Bibellesen im islamischen Kontext“. Sie betonte außerdem die Bedeutung der vergleichenden Untersuchung religiöser Texte und der Auswirkungen kultureller und persönlicher Kontexte auf Interpretation religiöser Texte und betonte die Notwendigkeit in theologischen Studien auf die Identität und Hintergrund des Autors zu achten.

Sie stellte fest, dass es jeder Rezension des Textes, die den Autor ignoriert, an Tiefe und Genauigkeit mangelt. Beispielsweise erwähnte er zwei Autoren mit unterschiedlichem Hintergrund, einer aus Pakistan und der andere aus Bangladesch, die trotz ihres unterschiedlichen Hintergrunds im Projekt „Lesen der Bibel im islamischen Kontext“ mitarbeiteten und beide wichtige Erkenntnisse auf diesem Gebiet erzielten.

Im Folgenden untersuchte Glaser zwei christliche Religionstexte aus unterschiedlichen Perspektiven, die im Projekt „Bibellesung im islamischen Kontext“ diskutiert wurden. Zu diesen beiden Texten gehören „Reise der Genesis“ und „Brief an die Galater“, die jeweils zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Zwecken verfasst wurden.

Sefer Pidadish (Sefer bedeutet auf Hebräisch großes Buch) ist das erste Buch der „Fünf Bücher“ (Tora). In diesem Buch wird die Geschichte der Erschaffung des Universums durch Gott und einige der berühmtesten Geschichten des Alten Testaments, wie Adam und Eva, Abel und Kain, Arche Noah, Turmbau zu Babel, Joseph, Patriarchen und die vier Mütter erwähnt. Dieser Abschnitt dient als Hintergrund für die Geschichte Abrahams und seines Volkes und spielt eine wesentliche Rolle für das Verständnis der Geschichte des jüdischen Volkes und seiner Beziehung zu Gott.

Brief an die Galater: Es ist einer der vom Apostel Paulus verfassten Briefe des Neuen Testaments und befasst sich mit theologischen und praktischen Fragen der frühen christlichen Kirche. In diesem Brief werden Themen wie die Rolle der Thora und die Tradition der Beschneidung im Glauben nichtjüdischer Christen, Rolle Christi und Bedeutung des Kreuzes sowie die Bedeutung des Empfangs des Heiligen Geistes untersucht.

Glaser wies darauf hin, dass sich beide Bücher mit gemeinsamen Thema der Entstehung und Entwicklung des jüdischen Volkes und seiner Rolle in der göttlichen Geschichte befassen, sich jedoch in diesem Thema aus zwei unterschiedlichen Zeitpunkten konzentrieren.

Bedeutung des Verständnisses historischer und kultureller Kontexte

Glasser betonte die Bedeutung des Verständnisses der historischen und kulturellen Kontexte der Autoren der heiligen Texte und wies darauf hin, dass die vergleichende Untersuchung dieser Texte in islamischen Kontexten zu einem besseren Verständnis der Texte sowie zu einem tieferen Verständnis der Geschichte und des Einflusses des Judentums auf den Islam und Christentum führen kann.

Sie betonte die Bedeutung eines vielschichtigen Verständnisses der heiligen Schriften, zu dem auch die Betrachtung der Welt hinter dem Text, Struktur und Inhalts des Textes sowie seiner Auswirkungen auf die heutigen Leser gehört. Es wurde auch auf die Herausforderungen bei der Interpretation von Texten in verschiedenen kulturellen und religiösen Kontexten hingewiesen und wie diese Herausforderungen zu einem umfassenden und sinnvollen Verständnis religiöser Texte führen können.

Glasers spezielles Interpretationsmodell

Anschließend stellte Glaser sein Interpretationsmodell für das Lesen von Schriften in verschiedenen Kontexten vor und untersuchte es, insbesondere im islamischen Kontext. Dieses Interpretationsmodell, das auf Grundlage der Studien von David Tracy entwickelt wurde, ist als „Dialog-, Identifikations- und Allegorienmodell“ bekannt und betont die Heilige Schrift und sollte in Form eines Dialogs zwischen verschiedenen Welten untersucht werden.

Hauptprinzipien des Interpretationsmodells:

1. Konversation: Die heiligen Schriften sollten im Gespräch mit verschiedenen Welten untersucht werden. Beispielsweise können die Welt des Korans und die Welt hinter dem Text der Reise der Genesis als zwei Welten miteinander in Dialog stehen.

2. Anerkennung: In dieser Phase werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Welten identifiziert. Hier wird betont, dass diese Ähnlichkeiten und Unterschiede als Analogien und nicht als völlig ähnlich oder völlig unterschiedlich betrachtet werden sollten.

3. Analogie: Die Verwendung von Analogien hilft Texte genauer zu analysieren, anstatt sich nur auf Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu konzentrieren. Dieser Ansatz ermöglicht ein besseres Verständnis der historischen, kulturellen und religiösen Komplexität der Texte.

Phasen der Interpretation religiöser Texte

Sie beschrieb die Phasen der Interpretation religiöser Texte wie folgt:

1. Hinter dem Text: Untersuchung des kulturellen und historischen Umfelds, in dem der Text entstand. Es enthält Fragen zum Autor, Zeit des Verfassens sowie zum sozialen und religiösen Kontext.

2. Welt des Textes: Strukturelle und sprachliche Analyse des Textes selbst, einschließlich der Untersuchung seiner Vokabeln, Struktur und literarischen Bezüge.

3. Vor dem Text: Untersuchen, wie der Text in der heutigen Welt interpretiert und verwendet wird. Diese Phase umfasst die Umsetzung der Lehren des Textes im persönlichen und sozialen Leben.

Herausforderungen der Interpretation im islamischen Kontext

Glaser diskutierte weiterhin über die Herausforderungen der Interpretation von Texten im Kontext der islamischen Geschichte und Kultur. Aus seiner Sicht sind diese Herausforderungen:

Kulturelle Anpassung: Verständnis dafür, dass es zwar viele Ähnlichkeiten zwischen den kulturellen Elementen in den heiligen Texten und im Koran gibt, so gibt es aber auch erhebliche Unterschiede, die berücksichtigt werden sollten.

Historischer Kontext: Bei der Interpretation der Texte sollten die historischen Wechselwirkungen zwischen Islam und Christentum berücksichtigt werden, die oft mit harscher Kritik oder politischen Zwecken einhergingen.

Muslimische Leser: Muslime studieren die Bibel normalerweise aus einer islamischen Perspektive und dies kann zu verschiedenen Fragen führen, die für christliche Leser hilfreich und zum Nachdenken anregend sind.

Ihrer Meinung nach kann dieses Interpretationsmodell letztendlich zu einem tieferen und umfassenderen Verständnis der heiligen Texte in verschiedenen Kontexten, insbesondere in islamischen Kontexten, beitragen und zur Förderung des interreligiösen Dialogs und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Muslimen und Christen führen.

Glaser fuhr fort: Aus der Sicht einiger religiöser Menschen wird das Buch Genesis normalerweise als ein Buch betrachtet, das Gott direkt dem Propheten Moses (Friede sei mit ihm) offenbarte. Tatsächlich handelt es sich bei der Reise der Genesis jedoch um eine Sammlung von Geschichten und Genealogien, die eindeutig menschlichen Ursprungs sind. Für muslimische Leser stellt dies eine Herausforderung dar, da es nicht ihren Erwartungen an einen göttlichen Text entspricht. Es besteht ein Widerspruch zwischen der Erwartung eines Offenbarungstextes und der Realität der Genesis als einem durch menschliches Eingreifen zusammengestellten Buch. Dieser Punkt ist in interreligiösen Dialogen sehr wichtig, insbesondere wenn Muslime die Bibel mit koranischen Erwartungen betrachten.

Er fügte hinzu: Christliche und postchristliche Forscher beschäftigen sich seit langem kritisch und historisch mit der Bibel und haben Fragen zu ihrem Ursprung, ihrer Urheberschaft und ihrer Textintegrität aufgeworfen. Diese Methode trägt zu einem komplexeren Verständnis der Bibel als historisches Dokument bei.

Der Professor für vergleichende Religionswissenschaft sagte weiter: Muslime stehen vor Herausforderungen, wenn sie sich diesen Studien stellen, weil sie die heiligen Bücher traditionell als das perfekte Wort Gottes betrachten. Dieser kritische Ansatz kann für sie besorgniserregend sein und zu unterschiedlichen Strategien für den Umgang mit menschlichen Elementen in der Bibel führen.

Reiche Interpretationsgeschichte im Judentum und Christentum

Sie fügte hinzu: Juden und Christen haben eine reiche Geschichte in der Interpretation ihren heiligen Büchern, die ihre religiösen Überzeugungen und Praktiken während des Korans prägten. Für muslimische Leser ist die Auseinandersetzung mit dieser Interpretationsgeschichte notwendig, aber auch eine Herausforderung, da sie ein Verständnis der Bibel aus einer anderen Interpretationsperspektive erfordert. Muslime müssen entscheiden inwieweit sie sich mit jüdischen und christlichen Interpretationstraditionen auseinandersetzen und wie diese Traditionen ihr Verständnis der Bibel beeinflussen sollen.

Er betonte: In einem islamischen Kontext fungiert der Koran als Kommentar zum Buch „Genesis“, etwa zu den Werken von Anuralasad (verwendet oft den Koran als Perspektive für die Interpretation der Bibel) und findet oft eine islamische Perspektive auf die Geschichten in Genesis in der Bibel.

Sie fügte hinzu: Kommentatoren ziehen Analogien zwischen der Welt hinter dem Text von „Genesis“ und der islamischen Welt, insbesondere in Fragen wie Götzendienst und Segnungen. Beispielsweise wird das Thema des Segens in Genesis mit dem islamischen Kontext verglichen, wo das Konzept des Segens Gottes sehr wichtig ist, insbesondere in den Sufi-Traditionen. Die vorgeschlagene Methodik umfasst die Identifizierung von Analogien zwischen dem biblischen Text und dem islamischen Kontext. Beispielsweise wird das Konzept des Segens in Genesis mit ähnlichen Konzepten im Koran verglichen.

Glaser fügte hinzu: Das Verständnis der kulturellen und theologischen Kontexte sowohl der christlichen Bücher als auch des Korans ist für eine tiefere Interpretation unerlässlich. Das Fehlen einiger Elemente im Koran wie z. B. Genealogien, im Gegensatz zu ihrer Bedeutung in der Genesis, führt zu unterschiedlichen Interpretationsschwerpunkten.

Sie fuhr fort: Kommentatoren wie Anuralased betrachten das Buch „Genesis“ nicht nur als historischen Text, sondern auch als theologisches Dokument, das Götzendienst bekämpft und den Monotheismus fördert. Diese Reflexion ist oft poetisch und zutiefst theologisch und verbindet alte Geschichten mit zeitgenössischem islamischen Denken. Die Verweise des Korans auf die Geschichten der Bibel werden als Predigten betrachtet aus denen Lehren vermittelt werden.

Sie fügte hinzu: In islamischen Traditionen, auch in Bangladesch, ist das Interesse am Ursprung der Welt und ihrer wissenschaftlichen Interpretation sehr ausgeprägt. Diese wissenschaftlichen Interpretationen werden mit antiken Ursprungsgeschichten verglichen. Auch im Bereich der islamischen Interpretation lassen sich Ähnlichkeiten zwischen antiken Reichen wie Babylon und zeitgenössischen Reichen wie Großbritannien und den Mongolen erkennen. Das Buch Genesis legt großen Wert auf familiäre Interaktionen und Geschlechterrollen, während sich der Koran mit Ausnahme der Geschichte von Joseph weniger auf diese Themen einlässt. Diese Unterschiede führen zu Unterschieden in den Interpretationsmethoden dieser beiden Texte.

Kommentar zum Brief des Paulus an die Galater aus der Sicht von Shabir Akhtar

Sie fügte hinzu: In seiner Interpretation des Briefes des Paulus an die Galater versucht Shabbir Akhtar, sich mit dem Text auseinanderzusetzen, der seiner Meinung nach als Muslim mit einem offenen und fairen Geist die größte Herausforderung für Muslime darstellt. Der Galaterbrief wirft komplexe Themen wie heiliges Gesetz, Sünde und Gnade auf, die grundlegende Unterschiede zwischen Islam und Christentum hervorheben. Er sieht die Interpretation dieses Textes als Chance für intellektuelle und religiöse Begegnungen zwischen Muslimen und Christen. Auf diese Weise versucht er Vorurteile zu vermeiden und den christlichen Text mit Respekt und Ernsthaftigkeit zu betrachten.

Er betonte: Shabbir Akhtar führt verschiedene Methoden ein um die heiligen Texte aus der Perspektive eines Muslims zu interpretieren. Eine dieser Methoden, die er am häufigsten anwedet besteht darin, die Bibel als eine modifizierte Version einer ursprünglichen Offenbarung Gottes zu betrachten. Er nutzt auch die Methode der Urteilsaufhebung um christliche Texte vorurteilsfrei studieren zu können. Das bedeutet, dass er, um seine intellektuelle und religiöse Ehrlichkeit zu wahren versucht beim Lesen des Galaterbriefs seinen Glauben außer Acht zu lassen, damit er den Text fair prüfen und anschließend analysieren kann.

Sie fügte hinzu: Akhtar sieht die Interpretation des Galaterbriefs als eine Brücke zwischen Muslimen und Christen die helfen kann Missverständnisse besser zu verstehen und abzubauen. Er glaubt, dass in der heutigen Welt, die aufgrund ideologischer Unterschiede konfrontativer ist, diese Art vergleichender Studien wichtiger ist. Akhtar weist darauf hin, dass sich der literarische Typ des Briefes des Paulus an die Galater vom islamischen Bibelkonzept unterscheidet. Er wirft die Frage auf: Wie kann ein von einem Menschen geschriebener Brief als ein von Gott inspiriertes Buch betrachtet werden? Er verwendet einen Begriff namens „Pragmatische Koranologie“, der sich auf praktische Hinweise bezieht, was dewegen getan werden sollte. Dieses Thema stellte für Akhtar eine große Herausforderung beim Lesen des Galaterbriefs dar. Er geht auf jüdische und christliche Bedenken hinsichtlich der Unfähigkeit das Gesetz einzuhalten und der Notwendigkeit eines Retters ein und untersucht dieses Problem aus einer islamischen Perspektive, die diese Notwendigkeit im Allgemeinen in Frage stellt.

Glaser fuhr fort: Akhtar vergleicht den Brief des Paulus an die Galater mit der Konfrontation des Propheten des Islam mit seinen Gegnern. Er sieht diese Konfrontationen als ähnlich und vergleichbar an und analysiert diese Vergleiche. Er sieht Paulus als prophetische Figur und beschreibt ihn als „verwirrten Propheten“. Jemand, der die Botschaft Christi nicht richtig verstand und bei seiner Interpretation manchmal auf historisch-kritische Werkzeuge zurückgreift, lässt sich allerdings meist nicht auf Diskussionen ein. Eine der Schlüsselfragen am Ende ist, ob das Ziel der Globalisierung darin besteht Gottes Gesetz oder Gottes Gegenwart durch den Heiligen Geist zu verbreiten. Dies unterscheidet grundsätzlich die Ansichten des Christentums und des Islam.

Glaser diskutierte weiter wie Interpretationen bis zum 7. JJahrhundert, insbesondere jüdische und christliche Interpretationen, bei der Interpretation der Genesis verwendet werden. Wie diese Interpretationen im Kontext der Menschen verstanden werden, die sich mit dem Text auseinandersetzen und nicht einfach in Übereinstimmung mit traditionellen christlichen oder jüdischen Ansichten. Für Akhtar als Muslim bedeutet die Auseinandersetzung mit christlichen Interpretationen zu entscheiden welche christlichen Perspektiven berücksichtigt werden sollen. Er legt mehr Wert auf die Interpretationen der Reformationszeit, die einen klaren Unterschied zwischen „Gnade“ und „Taten“ machen, weil diese Interpretationen es ihm ermöglichen, europäisches Denken zu verstehen und einen philosophischen Vergleich zwischen der Weltanschauung des Korans und der Weltanschauung der Sichtb der Galater anzustellen. Akhtar sieht in den Schriften des Paulus, insbesondere im Galaterbrief die Grundlage des westlichen philosophischen Denkens. Er sieht Paulus nicht nur als religiöse Figur, sondern auch als Philosophen, dessen Gedanken die westliche Kultur stark beeinflusste.

Glaser stellte Akhtars Ansatz den Ansichten von Anwar Azad gegenüber, der die Thora als einen universellen Text betrachtet, der nicht auf jüdische oder christliche Gemeinschaften beschränkt ist, sondern als Buch Gottes von Bedeutung für alle Menschen, einschließlich der Muslime. Er verwies außerdem auf den religiösen Fusionismus in Bangladesch, wo eine Sekte „Genesis“ interpretiert, indem sie islamischen und hinduistischen Glauben kombiniert. Diese Interpretation beinhaltet manchmal die Korrektur ihrer Missverständnisse, insbesondere in Bezug auf Ehe und Fortpflanzung aus der Perspektive des Islam, Christentums und des Genesis-Textes. Es gibt auch einen wissenschaftlichen Ansatz bei der Lektüre von Texten aus verschiedenen religiösen Perspektiven, der den interreligiösen Dialog und das gegenseitige Verständnis fördert.

Notwendigkeit der Vorsicht beim Einsatz historisch-kritischer Methoden

Glasser betonte außerdem die Bedeutung einer vergleichenden Herangehensweise an das jüdische Recht im Koran und im Galaterbrief. Diese vergleichende Lektüre hilft Muslimen Fragen zu verstehen, die Paulus im Galaterbrief aufwirft und ermöglicht es Christen ihre Interpretationen dieser Texte neu zu bewerten, insbesondere im Lichte der reformatorischen Debatten über Gnade und Taten. Glaser verwies auf Luthers Galaterauslegung und betonte die Entdeckung der Gnade als Faktor der Gerechtigkeit vor Gott. Er stellte fest, dass diese Ansicht Luther persönlich half, aber zur Polarisierung des christlichen Denkens führte, insbesondere in modernen US-Kirchen.

Glaser betonte, dass der Koran als Kommentar zu bestimmten Teilen der jüdischen und christlichen Schriften gesehen werden könne, jedoch nicht als völlig alternative Interpretation dieser Texte als Ganzes verwendet werden könne.

Sie fügte hinzu: Der Koran bezieht sich auf einige Aspekte der Thora und der Bibel, deckt jedoch nicht alle Fälle ab. Insbesondere die Teile des Neuen Testaments in denen es um den Tod und die Auferstehung Jesus geht, werden im Koran nicht behandelt. Aus diesem Grund glauben einige Muslime, dass der Koran diese Teile negiert. In Bezug auf die Briefe des Paulus, etwa den Galaterbrief, ist Glaser der Ansicht, dass diese Texte keine Art prophetischer Offenbarung seien und nicht den Erwartungen des Korans entsprächen. Daher kann der Koran nicht als direkte Interpretation dieser Texte verwendet werden. Beispielsweise wird das Thema Opfer und jüdisches Gesetz im Koran nicht ausführlich erörtert, während diese Themen im Neuen Testament als wichtiger Teil der Gründe für den Tod und Auferstehung Jesus angesprochen werden.

Glaser wies darauf hin, dass historisch-kritische Methoden zur Untersuchung der Bibel mit Vorsicht angewendet werden sollten. Denn diese Methoden können sowohl für Muslime als auch für Christen besondere Herausforderungen aufwerfen.

Bedeutung vergleichender Religionsstudien für besseres Verständnis religiöser Texte

Glaser führte weiter aus: Bei der Interpretation der Genesis wird der Koran als Teil der Interpretationstradition und nicht als endgültige oder alternative Interpretation verwendet. Im Allgemeinen glaubt er, dass der Koran zum besseren Verständnis einiger Aspekte der Bibel beitragen kann, jedoch nicht als endgültige Interpretation des gesamten Bibeltextes verwendet werden kann. Er stellt fest, dass die Verwendung des Korans als endgültige Exegese für christliche Texte wie den Galaterbrief eine Herausforderung darstellt, da sich der Koran und christliche Texte historisch und offenbarungstechnisch grundlegend unterscheiden. Er erklärt, dass der Koran aus der Sicht der Muslime als Standardtext gilt und vor dem Datum des Erscheinens der heiligen Bücher der Juden und Christen liegt. Daher glauben Muslime, dass der Koran eine frühe und korrekte Version religiöser Geschichten und Konzepte ist, die später in der Thora und der Bibel geändert wurden.

In Bezug auf die religiöse Gesetzgebung in der Bibel und Vergleich mit der Thora wies Glaser auf die Unterschiede in der Verwendung von Vokabeln und Konzepten hin. Beispielsweise bezieht sich das griechische Wort „nomos“, das „Gesetz“ bedeutet, manchmal auf die Thora (Sammlung der ersten fünf Bücher des Alten Testaments) und manchmal auf Einzelheiten des jüdischen Gesetzes. Diese Unterschiede in den Übersetzungen und Interpretationen können zu Missverständnissen führen. Im Evangelium versuchte Jesus das Verständnis der Menschen für das Gesetz zu verbessern und zu vertiefen und betonte die Absicht und Geist der Gesetze und nicht ihre praktischen Details. Glaser erklärt, dass Jesus möglicherweise nicht versuchte die Gesetze zu ändern oder aufzuheben, sondern vielmehr die Menschen zu einem tieferen Verständnis des Zwecks dieser Gesetze zu führen.

Abschließend betonte er, dass akademische Studien uns helfen können religiöse Texte besser zu verstehen und durch dieses bessere Verständnis können wir die Beziehungen und Unterschiede zwischen Religionen besser verstehen. Er forderte das Publikum außerdem dazu auf religiöse Texte mit wissenschaftlichen Methoden zu studieren und die von anderen Religionen aufgeworfenen Fragen ernst zu nehmen.

Übersetzt ins Persische von Mohsen Haddadi

Übertragen vom Persischen ins Deutsche: Stephan Schäfer

4248764