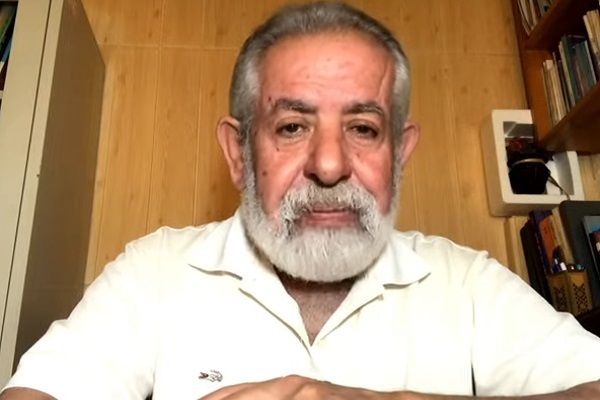

Le désarmement de la résistance est une illusion politique et morale

Selon lui, parler de retirer les armes à la résistance équivaut à priver un peuple de sa volonté, de sa souveraineté et de son identité. Il souligne que le projet américain dans la région n’est pas un projet de paix mais de domination, visant à remodeler le Moyen-Orient selon les intérêts de Washington et de Tel-Aviv.

Pour Al-Sabbagh, le maintien de la résistance armée demeure légitime tant que persistent l’occupation, les agressions et les injustices structurelles. Son analyse s’articule autour de trois axes majeurs : la stratégie de guerre globale des États-Unis, la manipulation des trêves et la place centrale de la résistance dans la nouvelle configuration régionale.

Le projet américain : une guerre sous d’autres formes

Pour Adnane Al-Sabbagh, les États-Unis ne sont pas porteurs de paix mais d’un projet de guerre perpétuelle. Il explique que Washington cherche à construire un monde sous sa domination, non par des relations équilibrées, mais par l’absorption et le contrôle des autres nations. Cette logique s’inscrit dans une ère qu’il qualifie de « savoir impérialiste », où la connaissance et la technologie deviennent des instruments de suprématie mondiale.

Ainsi, la guerre n’est plus uniquement militaire, elle prend la forme d’affrontements économiques, cognitifs et médiatiques. La guerre en Ukraine illustre ce schéma : l’Ukraine combat, l’Europe paye le prix, et les États-Unis récoltent les bénéfices politiques et économiques. Cette stratégie affaiblit les rivaux de Washington, en particulier la Russie et l’Union européenne, tout en consolidant son pouvoir global.

Dans le monde arabe, cette politique s’exprime par la création de conflits internes. Les États-Unis alimentent les divisions entre gouvernements et forces de résistance au Liban, en Irak, au Yémen ou en Syrie. Ces conflits internes, explique Al-Sabbagh, visent à détruire les structures nationales et à ouvrir la voie à un contrôle direct américain. Le soi-disant « plan de paix » de Trump n’est qu’un prolongement de ce projet impérial, cherchant à affaiblir l’axe de la résistance — notamment l’Iran, le Hezbollah et les mouvements palestiniens — pour assurer la domination d’Israël dans la région.

Le piège des trêves : un outil de pression et de domination

Abordant la question du cessez-le-feu à Gaza, Al-Sabbagh affirme qu’il n’existe aucune garantie de paix durable. À ses yeux, la trêve n’est qu’un mécanisme pour gagner du temps et affaiblir la résistance. L’expérience du Liban, de la Syrie ou de la bande de Gaza montre que les promesses de Washington et de Tel-Aviv ne sont jamais tenues. Les clauses humanitaires, comme l’ouverture des passages frontaliers ou la distribution d’aide, ne sont pas respectées, et les violations du cessez-le-feu se multiplient sans conséquence.

Selon lui, le discours sur les “corps des otages israéliens” n’est qu’un prétexte pour maintenir la pression sur la résistance. Il dénonce une manipulation politique : certains corps seraient déjà entre les mains de l’armée israélienne, utilisée pour prolonger le chantage diplomatique. Pendant ce temps, la population de Gaza continue de vivre dans une situation qualifiée de « catastrophique » par l’Organisation mondiale de la santé.

Al-Sabbagh souligne que la seule partie réellement engagée dans le respect du cessez-le-feu est la résistance palestinienne, qui y voit une nécessité humanitaire et non une faiblesse politique. Mais il avertit que les États-Unis cherchent toujours à militariser la bande de Gaza sous couvert de reconstruction ou de « force de stabilité ». Leur véritable but serait d’installer une présence militaire permanente, transformant Gaza en base régionale de commandement.

La notion de « désarmement de la résistance » s’inscrit dans cette stratégie : priver Gaza et les autres fronts arabes de leur capacité défensive pour instaurer un ordre régional soumis à Washington. Or, explique-t-il, désarmer la résistance reviendrait à désarmer tout un peuple de sa dignité et de sa mémoire.

La résistance : pilier d’un nouvel équilibre régional

Dans sa conclusion, Al-Sabbagh affirme que le monde arabe entre dans une nouvelle phase de polarisation : d’un côté, le bloc de la résistance soutenu par les peuples, de l’autre, le bloc de la normalisation soutenu par les puissances impériales. Cette division traverse même les États arabes. D’un côté se trouvent l’Égypte, la Turquie et le Qatar, qui, malgré leurs relations avec Washington, se rapprochent de la résistance en raison de la menace croissante d’Israël. De l’autre, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et certains acteurs libanais cherchent à profiter de la reconstruction de Gaza pour étendre leur influence politique et économique.

Al-Sabbagh insiste sur le rôle crucial de la résistance palestinienne dans la cohésion de cet axe. Elle n’est plus une cause locale mais un pivot stratégique reliant le Liban, le Yémen, l’Irak et l’Iran. Ce lien, forgé dans le sang des martyrs et des combats communs, a transformé la résistance en un phénomène transnational. Selon lui, il ne s’agit plus simplement d’une confrontation militaire, mais d’un conflit de civilisation opposant le modèle de domination impériale au modèle de dignité et de justice défendue par la résistance.

Il estime que si l’Iran parvient à exprimer son discours de résistance dans un langage universel – fondé sur la justice, la liberté et la défense des opprimés – un nouveau paradigme mondial pourrait émerger. Ce paradigme ne serait pas bipolaire comme au temps de la guerre froide, mais axé sur deux fronts moraux : l’un dominé par les États-Unis et leurs alliés, l’autre guidé par les valeurs de résistance et de souveraineté des peuples.

Face à ce nouvel équilibre, les tentatives américaines de désarmement apparaissent dérisoires. Aucun peuple vivant sous occupation ou agression ne renonce à son droit à la défense. L’exemple du Yémen, de l’Irak et du Liban en témoigne : malgré les sanctions, les guerres et les blocus, la volonté populaire demeure intacte.

Pour Al-Sabbagh, le désarmement de la résistance équivaut à l’effacement de la liberté humaine. Tant que subsistent l’occupation et l’injustice, les armes de la résistance resteront légitimes, non comme outils de guerre mais comme symboles de vie et de dignité. Lorsque la liberté sera pleinement rétablie, ces armes deviendront celles d’une nation souveraine. En revanche, si la soumission triomphe, ces mêmes armes serviront la tyrannie.

À travers son analyse, Adnane Al-Sabbagh rappelle une vérité fondamentale : la résistance n’est pas un choix politique, mais une nécessité existentielle pour tout peuple sous occupation. En liant le sort des armes à celui de la liberté, il redéfinit le concept même de sécurité et de souveraineté. Son propos met en lumière la contradiction centrale du discours occidental : parler de paix tout en perpétuant les causes de la guerre. Tant que les puissances dominantes chercheront à imposer leur hégémonie, les armes de la résistance resteront le dernier rempart de la dignité humaine. En ce sens, « parler de désarmement » n’est pas seulement irréaliste, c’est nier le droit des peuples à exister en tant qu’êtres libres et maîtres de leur destin.