الحرية الاقتصادية بين الرأسمالية والإسلام

في عالمٍ تُرفَع فيه رايات "الحرية" على أنها ذروة التقدّم البشري، تغدو "الحرية الاقتصادية" واحدة من أكثر المفاهيم رواجًا وتأثيرًا في تشكيل حياة الإنسان المعاصر. لكنها، عند التأمّل العميق، ليست ذلك المفهوم البريء المحايد الذي يُسوَّق له في أدبيات النظام الرأسمالي، بل هي نتاج بنية فكرية تُقدّس الفرد، وتُعلّي من شأن السوق، وتُخضع كل القيم لمنطق الربح والخسارة.

لقد أقامت الرأسمالية الحديثة صرحها على أساس هذه الحرية المطلقة التي تحوّلت – بمرور الزمن – إلى ما يشبه "دينًا جديدًا"، تُمجّد فيه آلهة السوق، وتُقدّس فيه الملكية، ويُعبد فيه الربح. غير أن هذا التقديس أفضى إلى انحرافات خطيرة، ليس على مستوى العدالة الاجتماعية فحسب، بل على مستوى الإنسان ذاته قيمه، كرامته، علاقته بالطبيعة، ومكانته في العالم.

وفي المقابل، يقدّم الدين الإسلامي تصورًا مغايرًا – لا يقلّ حرصًا على حرية الإنسان، لكنه يُعيد ضبطها ضمن أُطر أخلاقية وتكافلية توازن بين الفرد والمجتمع، بين الحرية والعدل، وبين الرغبة والمسؤولية.

إقرأ أيضاً:

هذا المقال يروم قراءة نقدية للحرية الاقتصادية في ظل الرأسمالية، من زاويتين: أيديولوجية وواقعية، ثم يقدم البديل الإسلامي بوصفه نموذجًا أخلاقيًا وإنسانيًا قادرًا على إعادة الاعتبار للإنسان في عالم طغى عليه منطق المال وتغوّل فيه السوق.

١. الحرية الاقتصادية: الفرد مركز الكون

تُعدّ الحرية الاقتصادية حجر الزاوية في بناء النظام الرأسمالي، وهي تعني – وفق المنظور الليبرالي –حق الفرد المطلق في التملك والعمل والبيع والشراء والإنتاج والاستهلاك دون تدخل الدولة.

لقد قدّس النظام الرأسمالي الفرد ورفعه إلى مصاف الإله الصغير الذي يُشرّع لنفسه وفق ما تمليه عليه "يد السوق الخفية"، وهو تعبير شهير استخدمه آدم سميث في كتابه ثروة الأمم حين قال: "ليس من إحسان الجزار أو الخباز نحصل على طعامنا، بل من اهتمامهم بمصالحهم الخاصة".

هذه العبارة تختصر فلسفة السوق الرأسمالية: المصلحة الفردية هي المحرّك الأكبر لكل نشاط اقتصادي، والحرية المطلقة في السلوك الاقتصادي تؤدي، عفوًا، إلى التوازن العام والخير المشترك!

٢. الملكية الخاصة: التقديس الجديد للأرض

إن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هي إحدى أقدس "المحرّمات" في المعبد الرأسمالي، بل تكاد تكون وثنًا لا يجوز المساس به.

ففي هذا النظام، يتحوّل رأس المال من أداة إلى سيّد، ومن وسيلة إلى غاية، ويتحوّل الإنسان من كائن له كرامة أصيلة إلى عامل في آلة ضخمة يديرها المستثمر أو مالك رأس المال.

وقد عبّر الفيلسوف السياسي جون لوك – من منظّري الليبرالية الكلاسيكية – عن قداسة الملكية حين اعتبر أن: "الملكية هي امتداد طبيعي لحرية الإنسان، والحق فيها سابق على نشوء الدولة ذاتها".

وفي هذا الجوهر تُختزل العلاقة بين الإنسان والعالم: مَن يملك أكثر، يقرر أكثر، ويحيا أكثر.

٣. قانون العرض والطلب: "الناموس" المقدّس

في غياب التخطيط المركزي، وفي ظل تقليص دور الدولة إلى أدنى حد، يحتكم النظام الرأسمالي إلى قانون العرض والطلب باعتباره الآلية الطبيعية لتنظيم السوق وتحديد الأسعار وتوجيه الموارد.

ولقد شبه بعض مفكري الرأسمالية هذه الآلية بــ "الناموس الكوني"، حيث يتحقق التوازن الاقتصادي كما تتوازن الكواكب في مداراتها. وفي ذلك نوع منالتأليه الخفي للمنظومة، حيث تُختزل العدالة في "السعر العادل" الناتج عن التقاء العرض بالطلب دون تدخل خارجي.

٤. المنافسة: البقاء للأقوى

ترى الرأسمالية أن المنافسة الحرّة هي المحرك الأكبر للتقدّم والابتكار والفعالية الاقتصادية، وهي تجسيد عملي لما يسميه داروين بـ"الانتخاب الطبيعي" ولكن في ميدان المال لا في ميدان الأحياء.

من يتقن فن السوق، ويستغل الفرص، ويخفض التكاليف، ويسوّق بذكاء ينجو ويتفوّق، أما الضعفاء، فلا مكان لهم في عالم الربح والخسارة.

وهكذا تتحول المنافسة من وسيلة للنهوض إلى معركة للبقاء، حيث يتكدس رأس المال في يد القادرين على "اللعب بذكاء"، بينما يُقصى الآخرون إلى هامش الحياة.

٥. الحافز الربحي: الغاية تبرر الوسيلة

الربح – في عرف الرأسمالية –ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو مبرّر وجود الشركات والمؤسسات والأسواق، بل هو معيار النجاح ومعنى الإنجاز.

فكل نشاط اقتصادي لا يدرّ ربحًا يُعدّ عبثًا، بل خيانة لمنطق السوق. ومن هنا، تنتشر روح "البراغماتية" التي تعبّر عنها المقولة الشهيرة المنسوبة لرجال الأعمال: "الربح هو أقدس الفضائل، والخسارة هي الخطيئة الوحيدة".

بهذا المعنى يتحول الربح إلى صنم معاصر، تُقدّم على مذبحه البيئة، والأخلاق، والعدالة الاجتماعية، ومشاعر الإنسان.

٦. الحد الأدنى من تدخل الدولة: الدولة الحارسة لا الراعية

لا تؤمن الرأسمالية الكلاسيكية إلا بدولة "حارسة"، تؤمّن الأمن وتحفظ النظام وتحمي العقود، لكنها لا تتدخل في تفاصيل الاقتصاد.

وهذا ما عبّر عنه الاقتصادي الفرنسي جان باتيست ساي بمقولته الشهيرة: "دَعوا الأشياء تجري في طريقها ".

هذا المبدأ جعل من الدولة كيانًا تابعًا للأسواق لا حاكمًا لها، وهو ما أدّى، في فترات كثيرة، إلى اختلالات هائلة، وانتشار الفقر، وترك الطبقات الدنيا لمصيرها.

ومضة نقدية: حين يتحول السوق إلى دين

لقد تحوّلت الرأسمالية – في ضوء هذه الركائز – إلى نظام شمولي ناعم، يفرض سطوته لا بالقهر العسكري، بل بإغراء الاستهلاك وسحر الإعلان، ويعيد تشكيل الوجدان الإنساني على صورة السلعة.

فكما قال المفكر الفرنسيبودريار: "نحن لا نعيش في اقتصاد الإنتاج، بل في اقتصاد العلامات، حيث تُشترى الأشياء لا لحاجتها، بل لدلالتها الاجتماعية".

الإنسان في ظل الرأسمالية

أمام هذا المشهد، يحق لنا أن نسأل: هل الإنسان في ظل الرأسمالية سيّد المال، أم عبد له؟

هل السوق وُجدت لخدمة الإنسان، أم أن الإنسان أعيدت صياغته ليخدم السوق؟

وهل يمكن التوفيق بين الكرامة الإنسانية وعبادة الربح، بين القيم العليا ومنطق الصفقات؟

هذه الأسئلة تبقى معلّقة في الهواء، ما لم يُعاد تأصيل العلاقة بين الإنسان والقيمة، وبين الاقتصاد والأخلاق.

نقد الحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي: قراءة أيديولوجية وواقعية

بعد ان استعرضنا حقيقة الحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي , نريد الان تقييم هذه الحرية المزيفة من عدة جوانب , فنقول: "في عالم يرفع شعار "الحرية" بكل أطيافها، تبرز الحرية الاقتصادية بوصفها إحدى الركائز المحورية للنظام الرأسمالي الحديث. لكنها – كما يكشف النظر الفاحص –ليست حرية نزيهة محايدة، بل تنتمي إلى بنية فكرية تحكمها أيديولوجيا معينة، وتُمارس ضمن شروط واقعية تشوبها التفاوتات والاستغلال".

هذه السطور تتناول الحرية الاقتصادية من منظورين متكاملين:

1.المنظور الإيديولوجي الذي يكشف الأسس الفلسفية التي قامت عليها.

2.المنظور الواقعي الذي يفضح التناقض بين النظرية والممارسة.

أولًا: نقد الحرية الاقتصادية من المنظور الإيديولوجي

الحرية الاقتصادية في التصور الرأسمالي ليست مفهومًا عابرًا، بل هي ناتج لمزيج فلسفي ممتد من عصر التنوير إلى الليبرالية الحديثة. ويُمكن تناول الإشكالات الإيديولوجية فيها ضمن المحاور الآتية:

1.الحرية المزعومة والتفاوت البنيوي

الرأسمالية تفترض أن الأفراد متساوون في فرص السوق، لكن هذا افتراض مضلل، لأن البنية الاقتصادية والاجتماعية التي ينتج عنها التملك غير عادلة من الأصل.

فالفرد يدخل السوق وهو محمّل بإرث طبقي، وتفاوت تعليمي، وإرث ثقافي واجتماعي قد يضعه في موقع ضعف، ومع ذلك تُطالبه الرأسمالية بالمنافسة على قدم المساواة.

يقول جون رولز، أبرز فلاسفة العدالة في القرن العشرين: "العدالة تقتضي ألا تُحكم النتائج بحكم المصادفة، ولا تُترك الحقوق رهينة التفاوتات الطبيعية والاجتماعية".

لكن الحرية الاقتصادية، كما تمارسها الرأسمالية، تُقنن التفاوت لا تُعالجه، وتُسبغ الشرعية على الاستغلال، بدعوى "الاستحقاق الفردي".

2.الفردانية المطلقة وتمزيق الجماعة

الحرية الاقتصادية تمجّد الفرد بوصفه الفاعل الوحيد في المعادلة الاقتصادية، بينما تتجاهل قيم التعاون والتكافل.

بهذا تُنتج "إنسان السوق" الذي يقيس كل شيء بمعيار النفع، ويُسقط من حسابه القيم الجمعية والمقاصد العليا.

وقد حذّر الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور من هذه النزعة قائلاً: "الليبرالية الحديثة تُنبت أفرادًا بلا جذور، تحرّرهم من كل شيء، لكنها لا تمنحهم شيئًا".

وبذلك، تصبح الحرية الاقتصادية بوابة إلى الاغتراب الجماعي، والوحدة الثقافية، والانفصام الاجتماعي.

3.قلب مفهوم العدالة رأسًا على عقب

الرأسمالية تضع الحرية الفردية فوق العدالة الاجتماعية. فطالما أن الفرد حُرّ في البيع والشراء، فإن السوق عادل – بحسب منطقهم.

لكن الإسلام وغيره من الأنظمة الأخلاقية يعتبر أن العدالة مقدّمة على الحرية إذا تعارضتا، وأن الحرية ليست مطلقة، بل تُمارس ضمن ضوابط أخلاقية.

وصدق من قال : "العدل أساس يُقوَّم به الناس، وتُسدّ به الثغور، ويُستصلح به السلطان، وتُعمر به البلدان".

فالعدل – لا الحرية المجردة – هو المحور الذي تُقاس عليه شرعية النشاط الاقتصادي.

ثانيًا: نقد الحرية الاقتصادية من المنظور الواقعي

إذا تجاوزنا الأطر النظرية، ونظرنا في الواقع العالمي منذ انبثاق الرأسمالية إلى اليوم، نُفاجأ بعدد من الاختلالات البنيوية، تؤكد أن الحرية الاقتصادية قد تحوّلت إلى عبودية مقنّعة لطبقة المالكين.

1.الاحتكار المقنّع والتضخم الرأسمالي

رغم أن الرأسمالية تدّعي أنها تتيح المنافسة للجميع، إلا أن الواقع يُظهر عكس ذلك.

فمعظم الأسواق الكبرى اليوم تهيمن عليها شركات عملاقة تفرض أسعارها، وتُقصي منافسيها، وتتحكم في سلاسل التوريد والإنتاج والإعلام.

"إن ما نراه اليوم ليس سوقًا حرة، بل إمبراطوريات تحت قناع المنافسة"، هكذا عبّر الاقتصادي ها-جون تشانغ في نقده للرأسمالية النيوليبرالية. فالحرية هنا هي حرية العملاق في سحق الصغير.

ملاحظة: يشير تعبير «النيوليبرالية» إلى تبني سياسة اقتصادية تقلل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص قدر المستطاع، وتسعى النيوليبرالية لتحويل السيطرة على الاقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص بدعوى أن ذلك يزيد من كفاءة الحكومة ويحسن الحالة الاقتصادية للبلد.

2.إعادة إنتاج الفقر بدل تقليصه

الرأسمالية تَعِدُ بالرخاء الشامل من خلال "تساقط الثروة من الأعلى" لكنها في الواقع ترفع الطبقات العليا وترمي بالفتات إلى السفلى.

ووفق تقرير Oxfam لسنة 2023، فإن: "1٪ من أغنى سكان العالم يملكون أكثر من 50٪ من ثروات الأرض، في حين يكافح أكثر من 3 مليارات شخص من أجل البقاء اليومي".

فأين هي العدالة في سوق حرّ "يفتح الأبواب للجميع" لكن لا يدخل منها إلا من يملك الثمن؟

3.أزمات مالية متكررة

منذ الكساد الكبير (1929) إلى الأزمة المالية العالمية (2008)، مرورًا بأزمات العملات والديون والسيولة، تشير التجربة الواقعية إلى أن السوق الرأسمالي غير مستقر بطبيعته.

بل إن كثيرًا من هذه الأزمات نتاج مباشر للحرية الاقتصادية غير المنضبطة، وغياب الرقابة على المضاربات والتوسع الائتماني الجشع.

وفي هذا السياق قال المفكر الاقتصادي ستيجليتز الحائز على نوبل: "الأسواق لا تصلح نفسها بنفسها، ومن يظن ذلك يُنكر كل دروس التاريخ".

4.الاستلاب البيئي وتدمير الطبيعة

تحت وهم الحرية الاقتصادية تستنزف الموارد الطبيعية، وتُشوّه الأنظمة البيئية، وتُلوث الأنهار والهواء والتربة، لأن الشركات لا ترى في الطبيعة إلا أرقامًا في جدول الأرباح.

وقد نبّه تقرير الأمم المتحدة عام 2022 إلى أن: "الاقتصاد الحر يُسهم بنسبة تزيد على 70٪ من الانبعاثات الكربونية عبر الصناعات الثقيلة والنقل والتسويق".

وهنا يظهر وجه جديد من الاستبداد الاقتصادي الذي لا يقهر الإنسان فحسب، بل يقهر الكوكب ذاته.

5.تحوّل الحرية إلى أداة سياسية للهيمنة

لم تَسلم "الحرية الاقتصادية" من التوظيف السياسي، إذ كثيرًا ما تُستخدم كغطاء للتدخلات الخارجية، وفرض السياسات النيوليبرالية على الدول النامية عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

فتُجبر تلك الدول على "تحرير أسواقها"، وخصخصة مرافقها العامة، ما يؤدي إلى تفكك الدولة الاجتماعية، وبيع ثروات الشعوب بأبخس الأثمان.

قال الخبير الاقتصادي الهنديأرجون أبادوراي: "الحرية الاقتصادية، حين تُفرض من الخارج، ليست حرية، بل استعمار جديد بقفازات ناعمة".

الحاجة إلى نموذج بديل

الحرية الاقتصادية – بمفهومها الرأسمالي – قد وصلت إلى مأزق أخلاقي وواقعي، فهي تُنتج الاستغلال بدل العدالة، والاحتكار بدل التنافس، والانفجار البيئي بدل الاستدامة.

والمطلوب اليوم ليس رفض مبدأ الحرية الاقتصادية من حيث هو، بل إعادة صياغته ضمن منظومة أخلاقية تحفظ للإنسان كرامته، وتقدّم العدالة على الجشع، وتُخضع الاقتصاد للمقاصد الكبرى.

وقد عبّر عن ذلك السيد محمد باقر الصدر بقوله: "إن الإسلام لا يرفض الحوافز الذاتية، لكنه يوجّهها وجهة اجتماعية، ويضعها تحت سقف الأخلاق، فلا تتحول إلى أداة قهر أو استعلاء".

الاسلام هو البديل

الحرية الاقتصادية في الإسلام ليست انعكاسًا لليبرالية الغربية، ولا امتدادًا للهيمنة الرأسمالية، بل هي منظومة قيمية متكاملة تجعل من الإنسان خليفة في المال لا مالكًا مطلقًا، وتربط الاقتصاد بالأخلاق، والحرية بالعدالة، والربح بالمسؤولية.

وإليك هذا البيان المفصل:

الحرية الاقتصادية في الإسلام: حرية مقيدة بالعدل ومنضبطة بالقيم

تمهيد

إنّ الحديث عن الحرية الاقتصادية في الإسلام لا ينطلق من فرضية "السوق الحر" ولا من مبدأ "المصلحة الفردية المطلقة"، بل ينبع من التصور التوحيدي للإنسان والكون والمال؛ حيث المال ليس ملكًا ذاتيًا، بل هو أمانة ووسيلة للعمارة والإعمار والتكافل.

فالحرية الاقتصادية – في الرؤية الإسلامية – ليست حريةً مطلقة، بل هي حرية حقيقية بضوابط شرعية، تحفظ للفرد حقه، وتحمي المجتمع من طغيان رأس المال، وتُقوّم النشاط الاقتصادي على أساس العدالة والرحمة.

أولًا: الأسس الفكرية للحرية الاقتصادية في الإسلام

1.المال لله والإنسان مستخلف فيه

الركيزة الأساسية في التصور الإسلامي للاقتصاد هي أن المال ملك لله تعالى، والإنسان مجرد مستخلف فيه.

قال تعالى: ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ \[النور: 33]

وقال أيضًا: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ \[الحديد: 7]

فالفرد لا يملك المال على نحو الاستقلال التام، بل هو وكيل مأذون، تُقيد حريته الاقتصادية بما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والنسل والعقل والمال والدين.

2.التوازن بين الفرد والمجتمع

الإسلام لا يُقصي الفرد كما تفعل الاشتراكية، ولا يُطلقه بلا ضابط كما تفعل الرأسمالية، بل يمنحه الحرية بضوابط تحقق التوازن بين مصلحته الخاصة والمصلحة العامة.

وقد بيّن الإمام علي (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر هذه القاعدة الذهبية بقوله:

«فإنهم – أي الرعية – صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق».

وهذا يعني أن العمل الاقتصادي لا يُحكم بمنطق الربح المجرد، بل بمنطق الأخوة والمسؤولية والتكافل.

3.تحريم كل أداة تؤدي إلى الاستغلال

الإسلام حارب بصرامة كل السبل المؤدية إلى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان تحت عنوان المعاملة أو التجارة أو العقد، فحرّم:

الربا: لأنه يُنتج المال من المال دون جهد، ويُضاعف الفقر.

الاحتكار: لأنه يمنع تداول السلع، ويرفع الأسعار ظلمًا.

الغش والخداع: لأنه يفرغ المعاملة من بعدها الأخلاقي.

التطفيف والمكيال الناقص: كما في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ \[المطففين: 1].

هذه كلها قيود شرعية أخلاقية لا تُقيد الحرية، بل تحرّرها من الانزلاق إلى الظلم.

ثانيًا: ملامح الحرية الاقتصادية في الإسلام

1.حرية التملك والعمل

أقرّ الإسلام حق التملك الخاص والحق في العمل الحرّ، واعتبرهما من الحقوق الفطرية.

قال النبي(ص): «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار» .

لكن الإسلام قيد هذه الحرية: بمنع مصادر الكسب المحرمة (الربا، الرشوة، القمار، الغرر).

بمنع التعدّي على حقوق الآخرين أو الإضرار بالمجتمع.

وبالتأكيد على أداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله.

فلا وجود لحرية مطلقة في التملك ولا الاستثمار في الإسلام، بل هناك قيد دائم: ألا يكون المال سببًا للفتنة أو الطغيان، كما في قوله: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ . أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ [العلق: 6–7].

2.حرية السوق بضوابط الشفافية والعدالة

الإسلام لا يمنع السوق، ولا يرفض البيع والشراء، بل حث عليه. لكنّه يمنع أن يتحوّل السوق إلى غابة بلا أخلاق.

نهى النبي صلى واله عليه واله عن التناجش والتدليس والاحتكار.

وفرض الرقابة على الأسعار إذا وقع ظلم أو فساد.

وكان يمرّ بنفسه على الأسواق ويقول: «من غشّنا فليس منّا» .

وهكذا، فإن السوق في الإسلام فضاء حرّ، ولكن مُؤطّر بالأمانة والتقوى والرقابة المجتمعية.

3.حرية الاستثمار المنتج لا المضارب

الاستثمار في الإسلام ممدوح، لكن بشرط أن يكون حقيقيًا ومنتجًا لا مجرد مضاربة وهمية.

فالإسلام يحبّ الكسب من العمل لا من المراهنة. يقول النبي صلى واله عليه واله : «خير الكسب كسب الرجل من يده» .

وعلى هذا الأساس:

يُمنع بيع الدين بالدين.

ويُمنع بيع ما لا تملك.

ويُمنع بيع الغرر (المجهول والعشوائي).

كل هذا لأجل جعل الحرية الاقتصادية أداة للبناء لا للمقامرة.

4.تكافل اجتماعي إجباري لا اختياري

من أروع ما في النظام الاقتصادي الإسلامي أن الفقراء ليسوا عالة بل شركاء في المال العام، إذ شرّع الإسلام: الزكاة الواجبة , والخمس , والصدقات المستحبة , وبيت المال , ومنع تراكم المال في أيدي قلة: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]

فالحريّة هنا ليست فردية فقط، بل حرية مشروطة بإعادة توزيع الثروة وتحقيق الحد الأدنى من الكفاية والكرامة للجميع.

5.الرقابة الإلهية والضمير الديني

ما يُميّز النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره هو أن الرقابة فيه ذاتية قبل أن تكون قانونية.

فالمؤمن يعلم أنه مسؤول أمام الله عن كل درهم أنفقه أو كسبه.

قال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: 92-93]

فلا يمكن أن تكون الحرية الاقتصادية في الإسلام ذريعة للطغيان، لأن التاجر التقي يرى في كل صفقة امتحانًا أخلاقيًا قبل أن تكون فرصة ربحية.

الحرية المقيدة هي الحرية الحقيقية

إن الحرية الاقتصادية في الإسلام ليست شعارات براقة تبرر الاستغلال والاحتكار، بل هي نظام متكامل يوازن بين الفرد والمجتمع، بين الحق والواجب، بين السوق والأخلاق.

إنها حرية منضبطة لا مُطلقة، مشروطة لا عبثية، تلتزم بالعدل لا الجشع، وتحمل في جوهرها أسمى معاني الإنسانية والتكافل.

وكما افاد السيد الصدر في اقتصادنا: "إن الحرية الاقتصادية في الإسلام ليست شبيهة بالحرية الرأسمالية، بل هي حرية الإنسان المسؤول، الذي يعلم أن المال ليس له وحده، وأن الآخرين شركاء في نعم الله، لا عبيدًا في سوق المال".

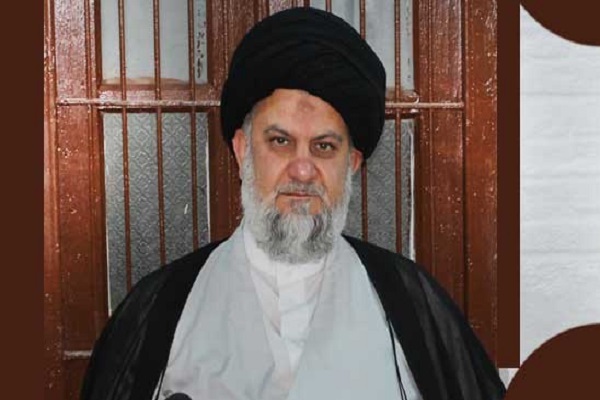

بقلم الأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف آية الله السيد فاضل الموسوي الجابري