সম্পদ আহরণ/কুরআন ও সমাজ ২

সম্পদ সঞ্চয় করা এক প্রকারের বাড়াবাড়ি বা সম্পদ আহরণে বাড়াবাড়ি যা মানুষ নানা কারণে খোঁজে। কিছু লোক লোভের কারণে এবং আরও ক্ষমতা পাওয়ার জন্য এটি করে, এবং অন্যরা তাদের চাহিদা এবং উত্পাদন করার জন্য এটি করে।

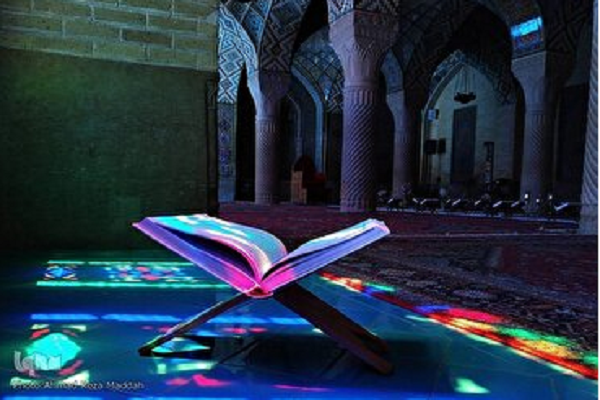

কুরআনে সম্পদ আহরণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক। গঠনমূলক সম্পদ আহরণকে বলা হয় বৈধ উপায়ে সম্পদ সংগ্রহ করা যা জীবনের প্রয়োজন মেটানো এবং সহমানব ও দরিদ্রদের সাহায্য করার লক্ষ্যে। কুরআনের মতে, গঠনমূলক সম্পদ আহরণ হল সেই সম্পদ যা সমাজের সেবায় উপযোগী। ঠিক এই কারণেই বেকারত্ব, অলসতা, কাজের অভাব, কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে এবং কুরআনে দোষারোপ করা হয়েছে এবং ঐশী ফয়সালা ও ভাগ্য, আল্লাহর রিযিক, ভরসা, তপস্যা ও ধৈর্যের উপর বিশ্বাস রেখে সম্পদ অর্জন করা হয় এবং ধ্বংসাত্মক সম্পদ আহরণকে নিপীড়ন এবং অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদের সঞ্চয় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং অন্যের প্রতি অবিচার ও নিষ্ঠুরতার পথে, হত্যা বা অন্যান্য অবৈধ উপায়ে ব্যয় করা হয় এবং এটি এমনকি সম্ভব যে অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও আর পাপাচার, সম্পদ একবারেই নষ্ট হয়ে যাবে।

এই কুৎসিত প্রথা থেকে বাঁচার জন্য কুরআনে সম্পদ আহরণকে কিছু নামে মানুষের জন্য চালু করা হয়েছে যেমন তকাসুর ও কানুজ অর্থ সম্পদ ও সম্পদ আহরণ এবং আতরফ অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করার কারণে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যয়। এই বিষয়ে, কুরআন কারুনের মতো লোকদের পরিচয় দেয় যারা ধ্বংসাত্মক সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং এটি অজ্ঞ আচরণ এবং গরীব ও অভাবীদের সাহায্য না করার কারণে তা হয়েছিল। এই অর্থে, প্রচুর সম্পদ কারুনের জন্যই মোটেও উপকারী ছিল না; বরং তার জন্য ধ্বংসের পথ সুগম করেছিল। কোরানে ধ্বংসাত্মক সম্পদ সংগ্রহকারীদের আরেকটি উদাহরণ হল ইহুদি জাগতিক ব্যক্তিরা যারা অবৈধ উপায়ে সম্পদ সংগ্রহ করেছিল। তাদের কাজ ছিল সুদ এবং মধ্যস্থতা এবং তারা অভাবীকে দান করা এবং তাদের সাহায্য করা এড়িয়ে চলত।

আরেকটি উদাহরণ হল ফেরাউনের সম্পদ আহরণ, যা শুধুমাত্র দারিদ্র্য ও দুর্নীতির কারণ নয়; বরং তারা মানুষকে বিপথগামী করেছিল এবং আল্লাহ ও পরকালকে অবহেলা করেছিল। এই কারোনি সমাজের বিপরীতে সোলেইমানি সমাজ, যা বিশ্বাসী সমাজ হিসেবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা, পরিশ্রম এবং উৎপাদনের ওপর জোর দেয়। এবং আর্থিক গৌরব সম্পর্কে চিন্তা করে না; কারণ হজরত সুলেমান (আ.)-এর বিপুল ক্ষমতা ও সম্পদ ছিল; কিন্তু তার সম্পদ স্থবির ছিল না এবং অন্যের সেবায় ব্যয় করা হয়েছিল। উপরন্তু, হজরত সুলেমান (আ.) যাকাত, দান করতেন ও গরীবদের সাহায্য করতেন এবং এ কারণে তার সম্পদ আহরণের একটি ভালো দিক ছিল এবং এতে বিদ্রোহ বা অকৃতজ্ঞতার কোনো বিয়ষ ছিল না।

ঈমানী তথা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের এই সমস্ত মনোযোগ এবং কল্যাণ এবং সাধারণ মঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহের আলোকে এবং তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায়। এই অর্থে, আল্লাহর ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং পরকালের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অর্থনৈতিক আন্দোলনে একটি প্রধান ভূমিকা রাখে; কারণ একেশ্বরবাদী বিশ্বাস যে সমস্ত সম্পদ, উপহার, এবং মূলধন আল্লাহর, তা বোঝায় যে একজন ব্যক্তি সম্পদ থেকে উপকৃত হতে পারে এবং তাদের সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু এটাকে বিদ্রোহ, নিপীড়ন ও দুর্নীতির মাধ্যম বানিয়ে সঠিক ও বৈধ ছাড়া অন্য উপায়ে ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। এই বিশ্বাস একটি মূল্যবোধ এবং মানবজীবনে এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং এটি ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর উপর ভিত্তি করে সুখ অর্জন ও সমাজের স্তম্ভকে শক্তিশালী করার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করলে তা কাম্য ও মূল্যবান; কিন্তু সম্পদ যদি মানুষের আসক্তির কারণ হয় এবং তার বিদ্রোহ ও দুর্দশার কারণ হয় তবে তা অপছন্দ ও প্রত্যাখ্যাত।